目次

1 新制度の特徴

2 Ⅰ 必須科目の攻略法

3 Ⅱ 選択科目の攻略法

4 Ⅲ 選択科目の攻略法

5 総合技術監理必須科目

6 学習スケジュール

1 新制度の特徴

1.1 出題内容とコンピテンシー評価

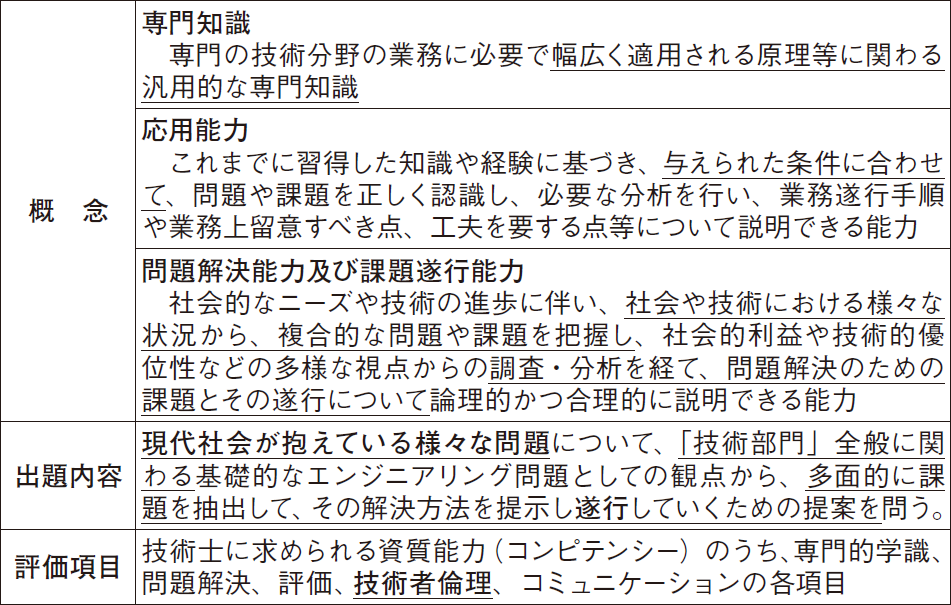

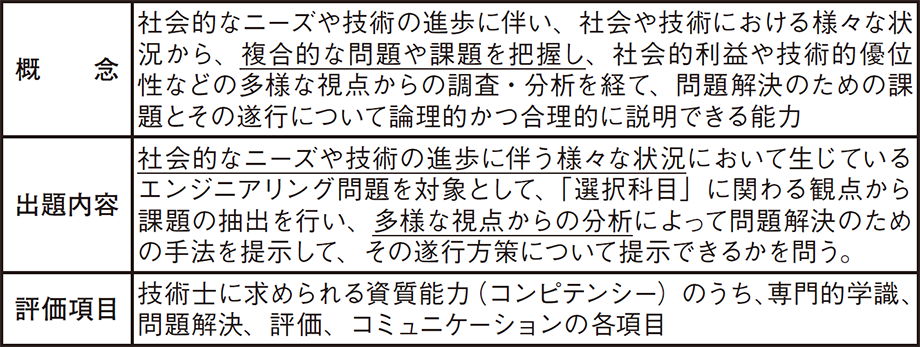

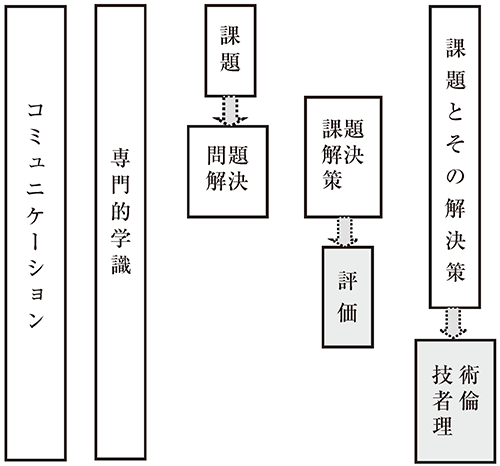

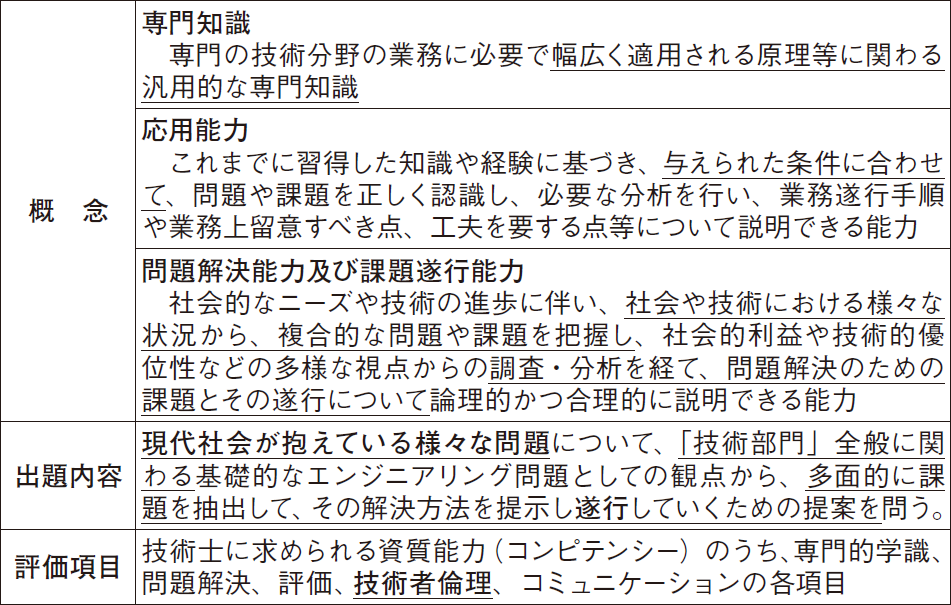

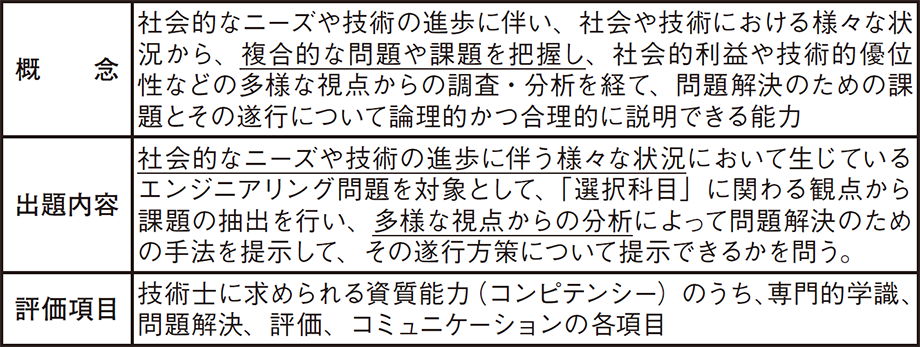

令和元年より、コンピテンシー(資質能力)評価に変わりました。筆記試験の問題は、下記の「試験科目別確認事項」通り出題されました。令和2年度も、「試験科目別確認事項」に基づき実施されると思われます。

表1.1 試験科目別確認事項

| ★ |

コミュニケーション:的確表現とあるので、問題に沿って分りやすく表記すればよい。 |

| 昭和の昔より、「技術士答案は、新聞を読むように「一回読んでわかる文書」を書くと言われています。 |

| ★ |

専門的学識:基本知識理解とあるので、専門家らしい説明をすればよい。 |

| コミュニケーション、専門的学識の両者は問題文に沿って、わかりやすく述べること、専門家としてふさわしい技術内容を述べれば良い。このため、問題文に含まれることはない。

|

| ★ |

問題解決:科目Ⅰ、Ⅲに科せられ、課題の抽出とその対策の論述の明確と論理的つながりを審査する。 |

| ★ |

評価:科目Ⅰ、Ⅲに科せられ、課題対策に共通しうる新たなリスクとその低減対策の明確を審査する。 |

| ★ |

マネジメント:科目Ⅱ−2に科せられ、業務遂行手順とその留意点、工夫点の明確さを審査する。 |

下記の「問題文」と「評価項目」の関係を注目しよう。(3)章と(4)章を軽視する人が多いい。また、満足に書けない人が多いい。審査項目では、両者とも論述の流れと主張の明確さが求められる深い内容です。このため、「評価」「社会的認識」の配点は25%程度と思われます。10行程度では満足な解答は絶対に書けません。偏り解答です。逆に、ここが書ければ高得点。合格間違いありません。

問 題 文

部門のエンジニアリング問題について |

5つの評価項目

|

| (1) |

多面的な観点から課題を抽出し分析せよ

|

|

|

|

| (2) |

最も重要と考える課題の解決策を示せ

|

|

|

| (3) |

共通して新たに生じうるリスクと

その対策を述べよ

|

|

|

| (4) |

技術者倫理と社会の持続可能性の

観点から述べよ

|

★ 解答のポイント

| ・専門的学識 |

:論文全体の専門家らしい主張、専門家らしい所見 |

| ・問題解決 |

:課題の抽出理由の明確さ、課題と対策のつながり、対策内容の明確さ |

| ・評 価 |

:(2)章の解決策に潜むリスクと低減対策の的確性と論述のつながり |

| ・技術者倫理 |

:(1)章〜(3)章とのつながり、社会的認識の明確さ |

| ・コミュニケーション:「記述の明確さと論理的つながり」そして「論文全体のまとまり」 |

1.2 出題予想

まず、昨年と同様の問題の流れが的確に書けるようにしましょう。これが書けるようになったら、コンピテンシーの定義の範囲で、質問の内容の変化を予測し、記述してみましょう。

科目Ⅰ

現代社会が抱える様々な問題に係る、部門のエンジニアリング問題を与え |

| (1) |

与えられた技術部門のエンジニアリング問題を踏まえ、技術者としての立場で多面的な観点から課題を抽出し分析せよ。 |

| (2) |

(1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げて、その課題に対する複数の解決策を示せ。 |

| (3) |

(2)で提示した解決策に共通して新たに生じうるリスクとそれへの対策について述べよ。 |

| (4) |

(1)〜(3)を遂行するに当たり必要となる要件を技術者としての倫理と社会の持続可能性の観点から述べよ。 |

★ |

(4)章の問の技術者倫理が、技術者の倫理的行動、技術者の職責等に変わる可能性あり。 |

| ★ |

各章2/3ページ程度にまとめる忙しい論説。記述の明確さと論理的つながり、全体のまとまりを審査する。 |

科目Ⅱ

Ⅱ−1

旧制度と同様です。変更はありません。 |

| ① |

選択科目の重要キーワード、新技術に対する専門知識を問う問題が出題 |

| ② |

選択科目が統合されて、統合内容が含まれる問題が出題された |

| ③ |

選択科目の記述内容で、コンピテンシー能力(専門的学識、コミュニケーション)を審査 |

Ⅱ−2

ケーススタディーを与えて、次の内容に記述せよ。 |

| (1) |

調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。 |

| (2) |

業務を進める手順について、留意すべき点、工夫点を含めて述べよ。 |

| (3) |

業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。 |

★ |

(2)章の手順の中に留意点、工夫点を書く、忙しい問題になりました。 |

科目Ⅲ

選択科目に係るエンジニアリング問題を与え、 |

| (1) |

与えられた選択科目のエンジニアリング問題を踏まえ、技術者としての立場で多面的に課題を抽出し分析せよ。 |

| (2) |

(1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。 |

| (3) |

(2)で提示した解決策に共通して新たに生じうるリスクとその対策について述べよ。 |

★ |

科目1の(4)章がない。科目のエンジニアリング問題の課題とその解決策、リスクを力強く主張 |

| ★ |

記述の明確さと論理的つながり、全体のまとまりを審査する。 |

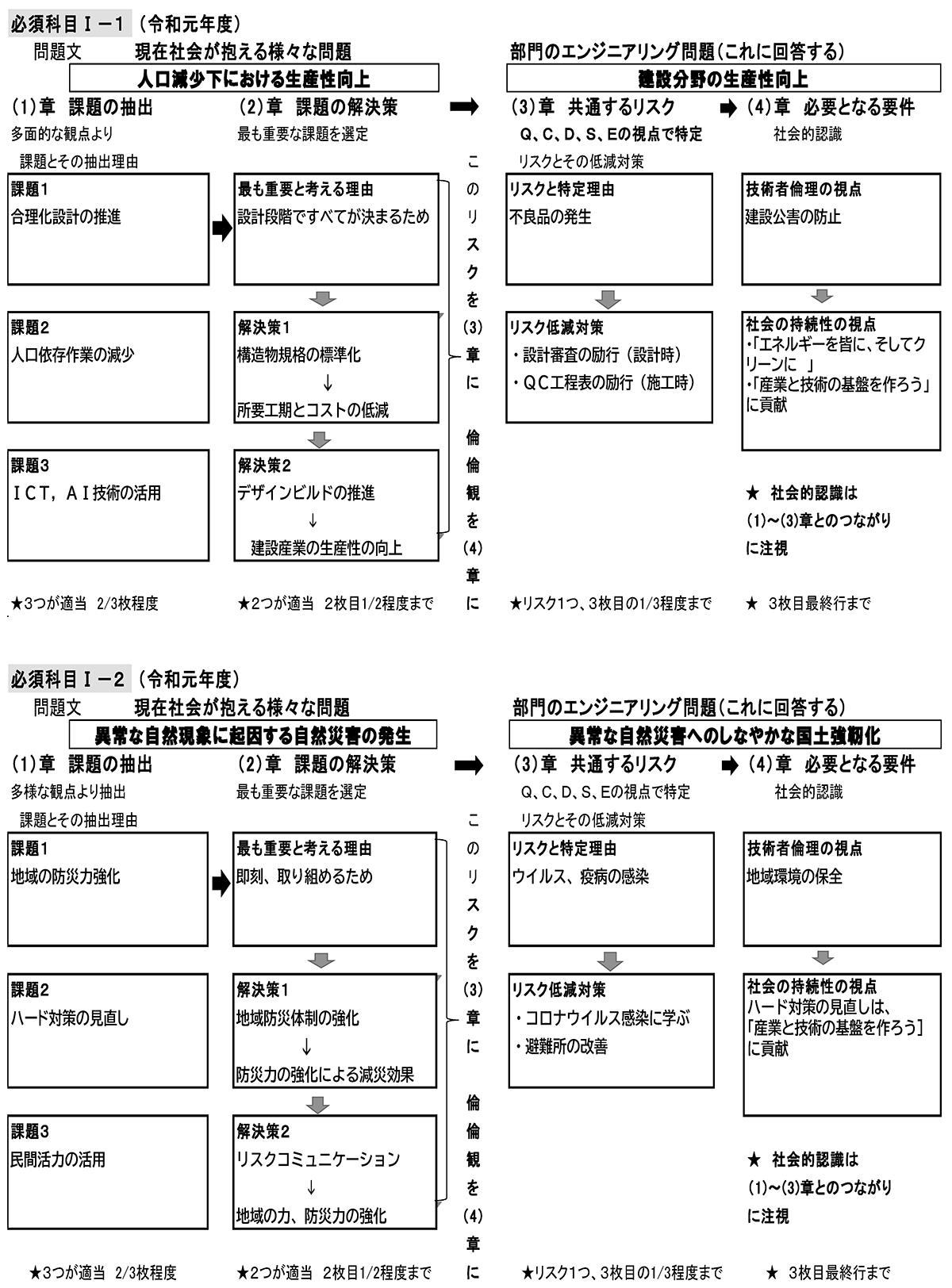

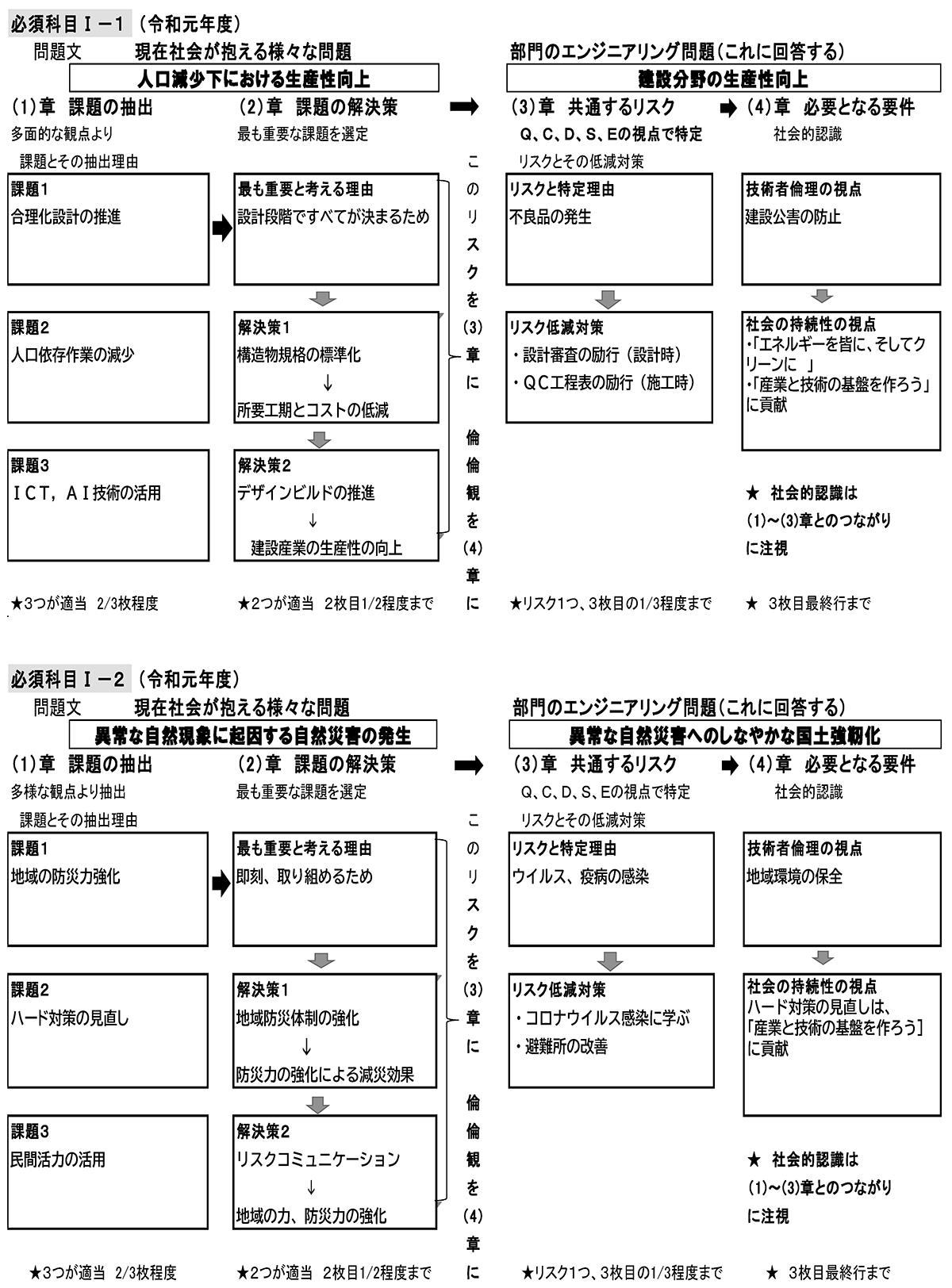

2 Ⅰ 必須科目の攻略法

2.1 必須科目の概念、出題内容、評価項目

Ⅰ 必須科目

「技術部門」全体にわたる専門知識、応用能力、問題解決能力及び課題遂行能力に関するもの

2.2 出題内容の要点

| (1) |

多面的な観点から課題を抽出し分析せよ

課題は3つが適当(2つは少ない、4つは2/3ページにまとまらない)

多面的な視点:特に定義なし。下記のような視点で抽出すると多面的になる

| ① |

Q(品質)、C(コスト)、D(工程)、S(安全)、E(環境) |

| ② |

調査・計画段階、設計段階、実施段階、維持管理段階 |

| ③ |

経済性の視点、安全性の視点、人的管理の視点、環境保全の視点、情報管理の視点 |

|

(2) |

(1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、複数の解決策を述べよ

| ① |

書き急がないで、重要と考えた理由を述べる |

| ② |

いきなり解決策を述べないで、まず、着眼点から述べ具体策へとつなぎ、効果を述べる

着眼点(考え方)⇒ 具体策の提案 ⇒ 期待できる効果 |

|

| ★ |

大半が対策をまくし立て、効果を書きません。いや書けないのです。

言いっぱなしでは駄目です。課題がどのように改善されるかを明言しよう。 |

|

| ③ |

具体策は2つが適当(2/3ページでは3つは多い、後述が書けない) |

| ④ |

課題と解決策の論述の明確さとつながりに留意する

|

|

| (3) |

(2)で提示した解決策に共通して新たに生じうるリスクとその対策

| ① |

リスク;顕在化すると提案が台無しになる「不確実な事象」 |

| ② |

QCDSEの観点でリスクを述べると解決策に共通するリスクとなる |

| ③ |

その対策とはリスクマネジメントで言う「リスク低減対策」で次の2つがある

・発生確率を小さくする(0に近づける)対策

・リスク顕在化しても被害を受容できる範囲に小さくする対策 |

| リスクの例: |

不良品の発生、工程の遅延、採算性の悪化、事故の発生、危機の故障、

労働災害の発生、自然災害の発生、生態系への悪影響等 |

|

| ★ |

リスク記述例(リスクが浮かんでこない人は下記から選んでください) |

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

|

ヒューマンエラーによる不良品の発生(Q)

物価高騰による採算性の悪化(C)

物価高騰による赤字の発生(C)

★物価高騰の要因には、災害による物流の遮断、地政学的リスクによる

世界経済の低迷など外的要因による想定外の出来事が多い

ヒューマンエラーによる工程の遅れ(D)

集団退職による工程の遅れ(D)(組織内の問題により発生)

異常気象による工程の遅れ(D)(建設、配電等の外部作業を伴う事業)

豪雨、風雪、落雷によるAI危機の故障(E)

漏水や保護ケースの破損による制御装置の故障(E)

設計ミスによる生態系の死滅(E)

濁水の発生による河川の汚濁(E)

地震等、防油堤の損傷による海洋汚染(E)

|

| (4) |

技術者としての倫理と社会の持続可能性の観点から述べよ。

| ① |

技術者倫理と社会の持続性の観点(SDGsへの貢献)の2つの観点で準備しよう。

| ★ |

ただし、技術者倫理の観点は、コンピテンシーの「技術者倫理の定義」の範囲で変わる可能性があります。コンピテンシーの「技術者倫理」を熟読し内容を理解しましょう。 |

| 例: |

社会、文化及び環境に対する影響の観点

技術士の使命と職責の観点 |

|

| ② |

持続可能性の観点はSDGsへの貢献を述べるとよい |

例えば (2)章の提案内容を踏まえて

3 すべての人に健康と福祉を

7 エネルギーを皆に、そしてクリーンに

8 働きがいも経済成長も

9 産業と技術革新の基盤を作ろう

11 住み続けられるまちづくりを

13 気候変動に具体的な対策を

14 海の豊かさを守ろう

15 陸の豊かさも守ろう

など、具体的な目標を挙げて説明すると、高得点間違いなしです。

例えば、

ICT技術による社会の持続性への具体的な例を複数述べた後に、

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。

この結果、SDGs9番の「産業と技術革新を作ろう」に貢献できる。

とすると採点者の印象が変わってきます。うまい となり高得点です。 |

|

| ● 記述時間配分 |

論文構成作成

記 述

読み返し、チェック

計 |

:20分

:90分(記述訓練をすれば1枚30分以内で書ける)

:10分

120分(2時間) |

|

| ● 出題内容の見直し |

| (1) |

現代社会が抱える問題の見直し

科目Ⅰは、「現代社会が抱える様々な問題」を背景にして「受験部門全般に係わる基礎的なエンジニアリング問題」が与えられます。このため、「現代社会が抱える問題」と「部門のエンジニアリング問題」との関係を見直しましょう。下記に、出題が予測される現代社会が抱える問題を列記します。

さらに、部門固有の問題からも出題されます。出題予想に落としがないか確認しましょう。

|

| ● 国際的な視点 |

地球温暖化防止における温室効果ガスの低減

海洋汚染(特に、プラスチック)

持続可能な開発目標(SDGsへの貢献)

パンデミック(新型コロナウイルスの感染爆発)

生物多様性の保全と再生

国際競争の激化とその対策

|

|

・受験部門に関係する

話題を抽出

・「部門全般に係わる

基礎的なエンジニア

リング問題」を

予測する。

落としがないか

チェックしましょう。

|

|

| ● 我が国の趨勢 |

働き方改革の推進

少子高齢化社会の到来と生産性の向上

頻発する自然災害の防災・減災

オープンイノベーションと基盤創出

外国人労働者の増加とその対策

Society5.0による経済発展と社会問題の解決

AI、IoT等のデジタル技術の活用

|

| ● 部門固有の問題 |

例 建設:増え続ける「社会資本の維持管理」

農業:食料の国内自給率の向上

環境:第5次環境基本計画の推進

|

| ★ |

選択科目も同様です。Ⅱ−1、Ⅱ−2、Ⅲも出題キーワードに落としがないか確認しましょう。 |

2.3 論述の流れ、まとまりを確認してから書く

論述の流れ、まとまり、そして紙面配分を確認してから書く訓練を積んでください。

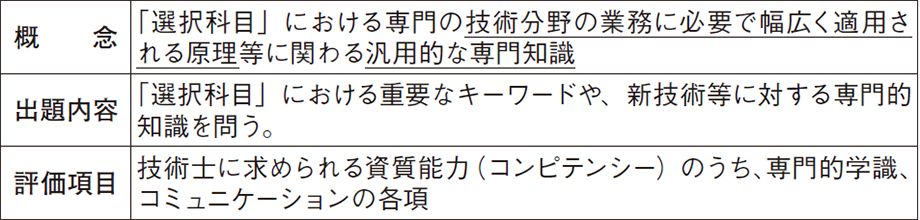

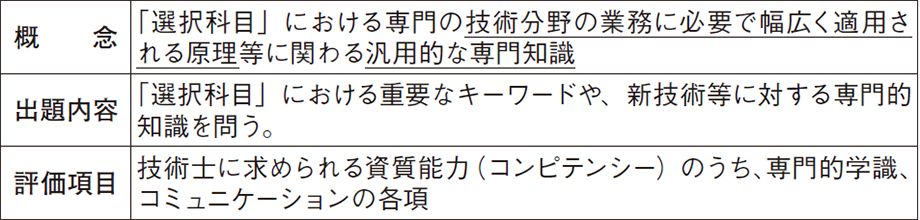

3 Ⅱ 選択科目の攻略法

3.1 Ⅱ 選択科目の出題内容

Ⅱ 選択科目

1.「選択科目」についての専門知識に関するもの

2.「選択科目」についての応用能力に関するもの

3.2 Ⅱ−1 専門知識

3.2 Ⅱ−1 専門知識

| ● コンピテンシー能力 |

従来どおり問題文に沿って専門家らしい内容を分りやすくまとめ、かつ、的確に述べる。

| ① |

問題文を良く読んで、設問の数と紙面配分を決める

最初に問を書き過ぎ、後述が満足に書けない人が多い |

| ② |

設問のみに解答する。設問以外は絶対に書かない。簡潔明快に述べる |

|

| ● 筆者解答例 |

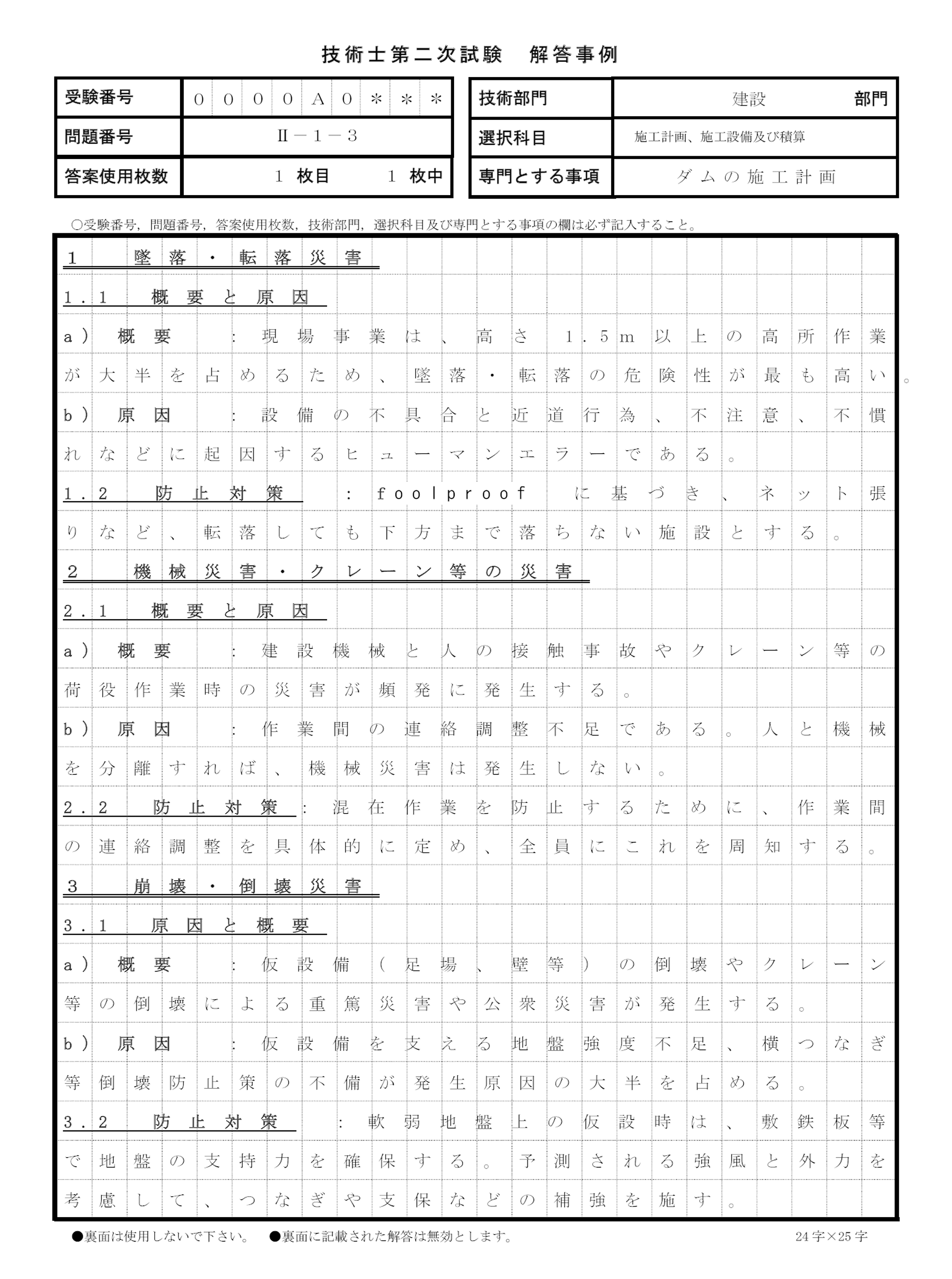

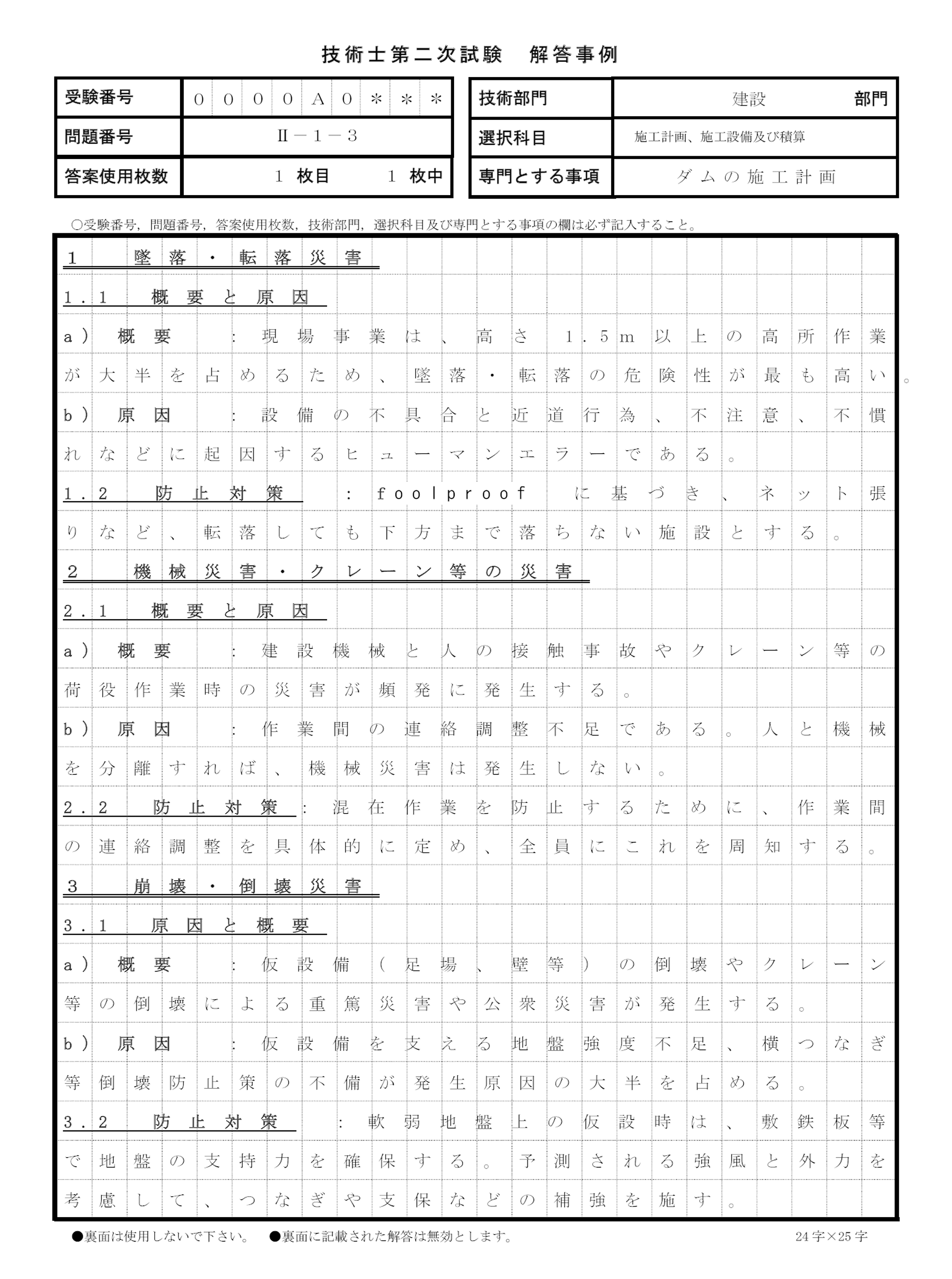

| 例1 令和元年度の例 建設部門―施工計画、施工設備及び積算 |

| Ⅱ−1−3 |

建設現場における三大災害を挙げ,それぞれについて,その原因を含めて概説するとともに,具体的な労働災害防止対策を述べよ。 |

1 墜落・転落災害

1.1 原因と概説

1.2 防止対策

2 建設機械・クレーン等の災害

2.1 原因と概説

2.1 防止対策

3 崩落・倒壊災害

3.1 原因と概説

3.2 防止対策

|

|

|

1枚に延べ6つの設問です。一つ4行程度です。簡潔・明快にまとめる能力が必要です。設問外のことを述べた時点で3章が書けなくなります。

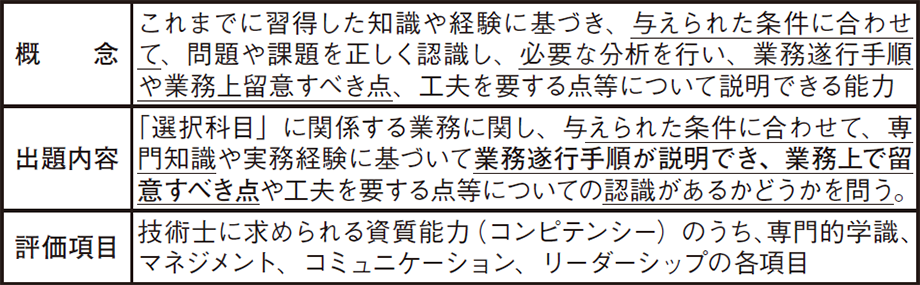

3.3 Ⅱ−2 応用能力

3.3 Ⅱ−2 応用能力

| ★ |

この科目は、仕事をよく知っていないと満足な解答は書けません。特に、最も重要な留意点、工夫点が書けません。過去の失敗体験を留意点や工夫点に活かしてください。

ケーススタディを与えて、次の内容に記述せよ。

|

| (1) |

調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。

紙面がありません。まず、ケーススタディから、主要な検討項目、調査項目をそれぞれ、2つ程度、述べ3つから4つを特定する。

| ① |

与えられた条件に沿った内容の調査、検討項目を述べる |

| ② |

「なぜ調査、検討が必要か」を明言する(検討項目の羅列では加点は少ない) |

|

| ★ |

意外にも、多くの人が「なぜこの調査、検討が必要か」が書けないのです。

|

| (2) |

業務を進める手順について、留意すべき点、工夫点を含めて述べよ。

| ① |

手順は簡潔に、留意点、工夫点を重視する |

| ② |

留意点、工夫点は「なぜ留意しなければならないか」、「なぜ工夫しなければならないか」を明言する |

| ③ |

留意点は、計画上や設計上、施工上の不具合を想定し、その防止方法を思い浮かべれば書ける。工夫点は、改善・改革の視点で述べると書きやすい。 |

| ④ |

ここに、20数行の紙面が必要です

PDCAの視点で述べるとよい

| P(計画段階): |

・・・・・・・・・ |

| D(実施段階); |

・・・・・・・・・ |

| CA(監視段階): |

ここで、監視と是正のアクションをひと言述べよう。

・・・・・・・・・ |

|

|

| ★ |

とにかく、ここは忙しい解答です。仕事を知らないと絶対に書けません。 |

| (3) |

業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

| ① |

与えられた条件での顧客、関係機関、沿道住民との利害関係の内容を簡潔に述べる |

| ② |

沿住民との生活環境や安心・安全への調整を優先して述べる方が加点は多い |

|

★ |

何を目的に、誰と、どのような調整を図るかを簡潔に述べる。

一般には、普段実施している近隣対策や道路管理者、施主との協議内容を、ケーススタディに当てはめればよいのです。 |

3.3 筆者解答例

| 令和元年度 建設部門のコンクリートと施工計画の解答例を示します。 |

(1)

(2)

(3) |

章の調査項目、検討項目の目的と項目の簡潔な書き方

章の応用能力(手順、留意点、工夫点)の簡潔な書き方

章の関係者との調整目的、調整内容の簡潔な書き方 |

を参照ください。

この解答からも仕事をよく知っていないと、満足な解答が書けないことが分かるはずです。仕事を知らないことを認めた人は、即、関連知識を補充ください。 |

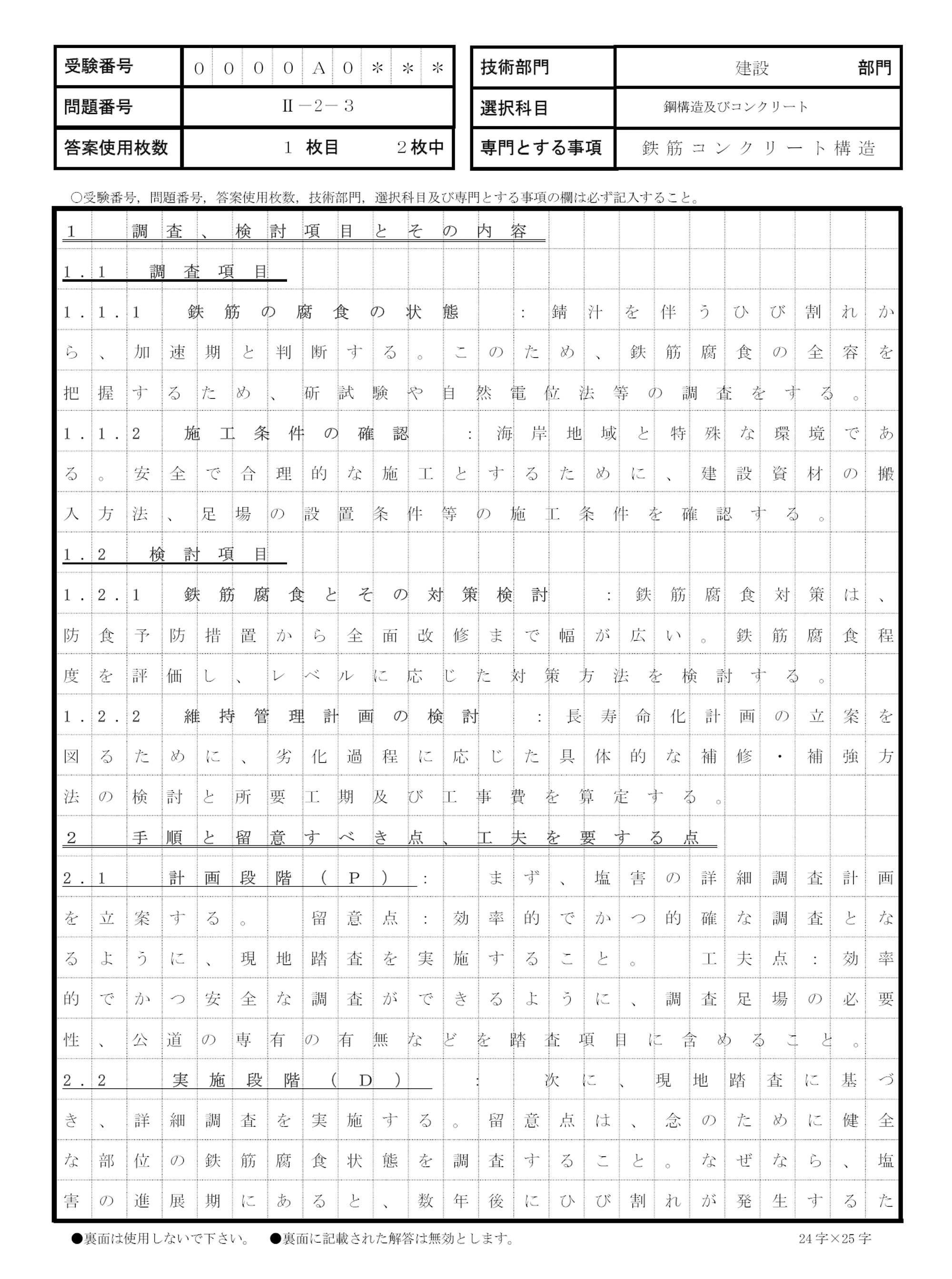

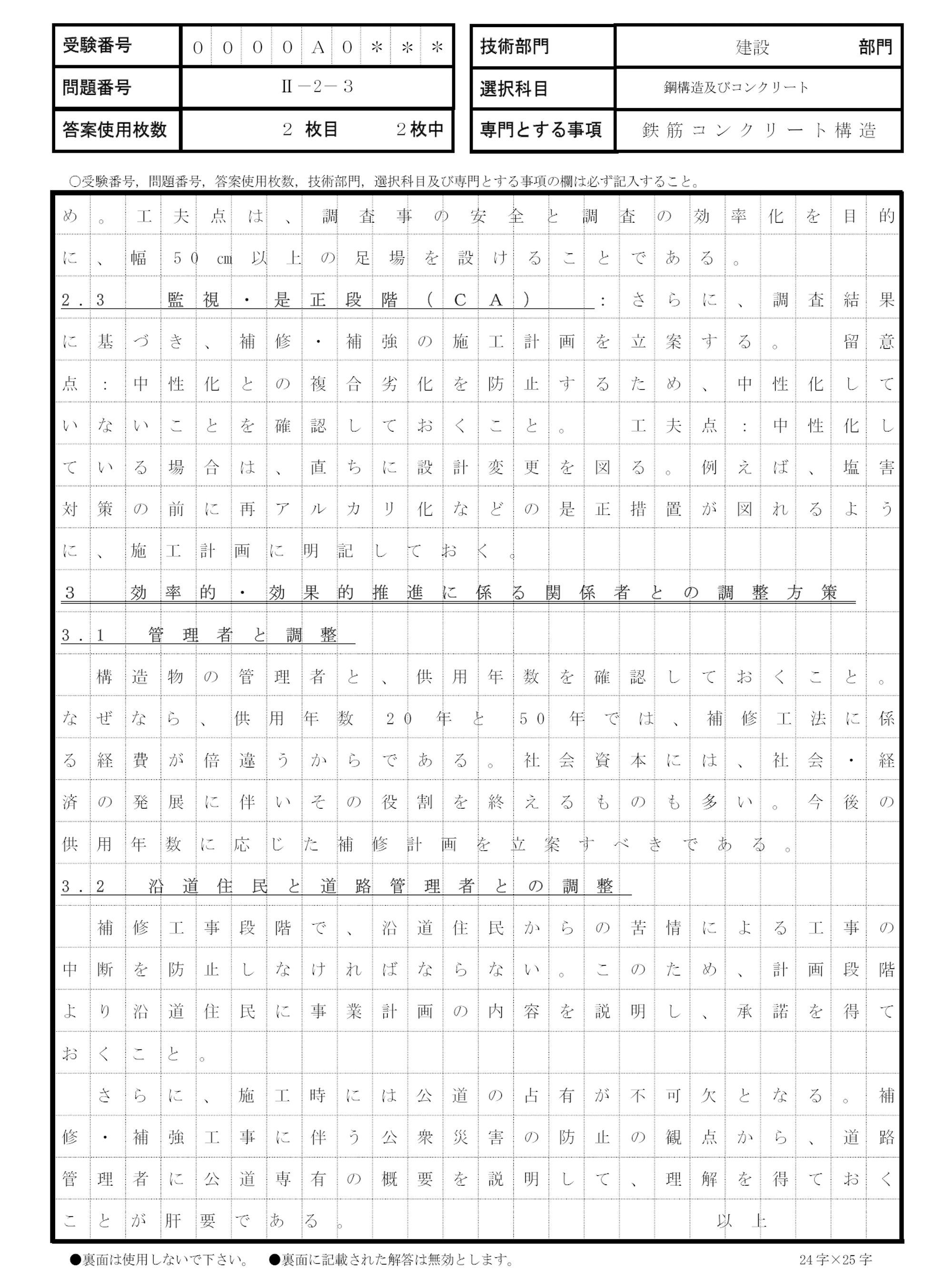

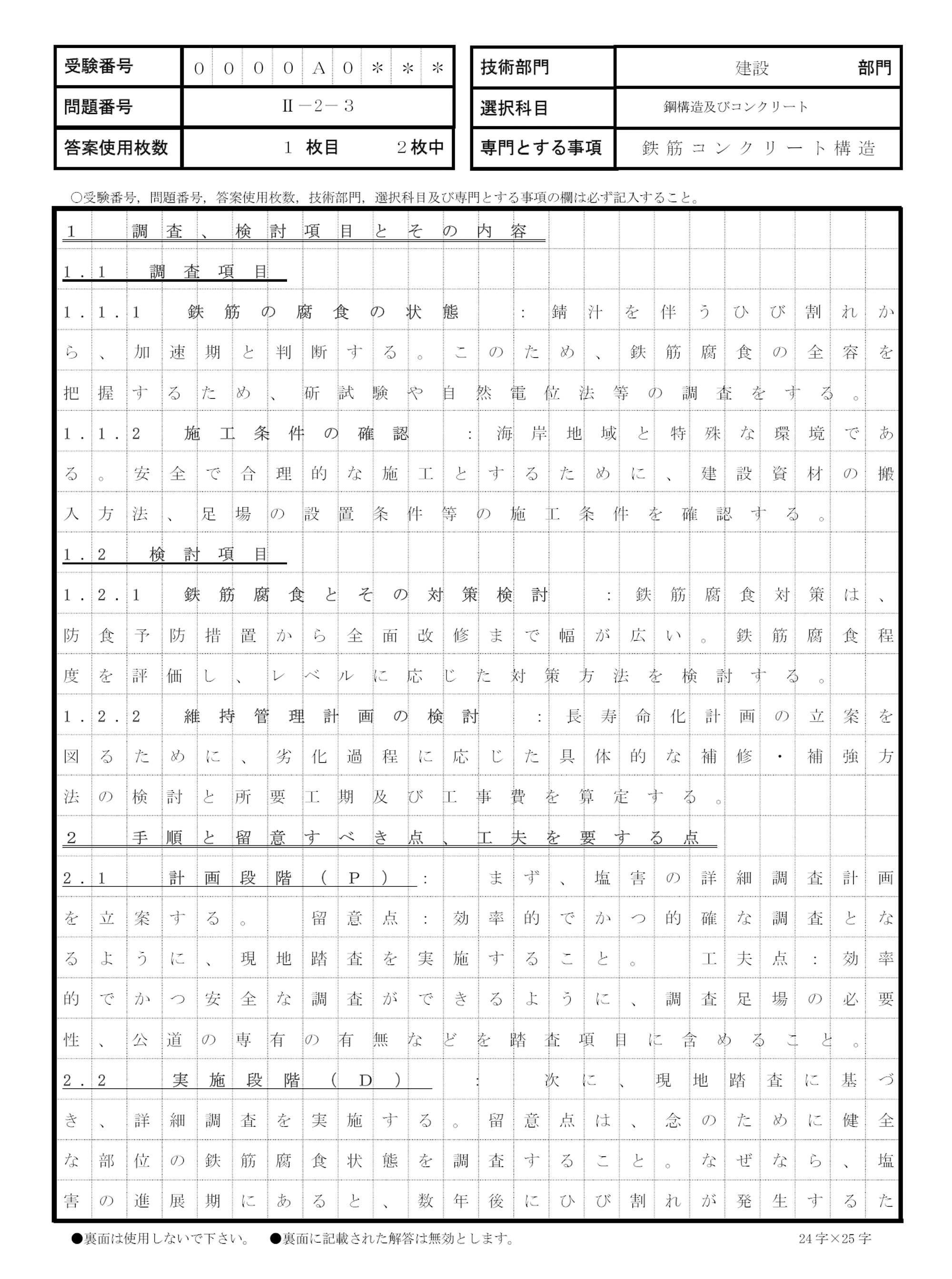

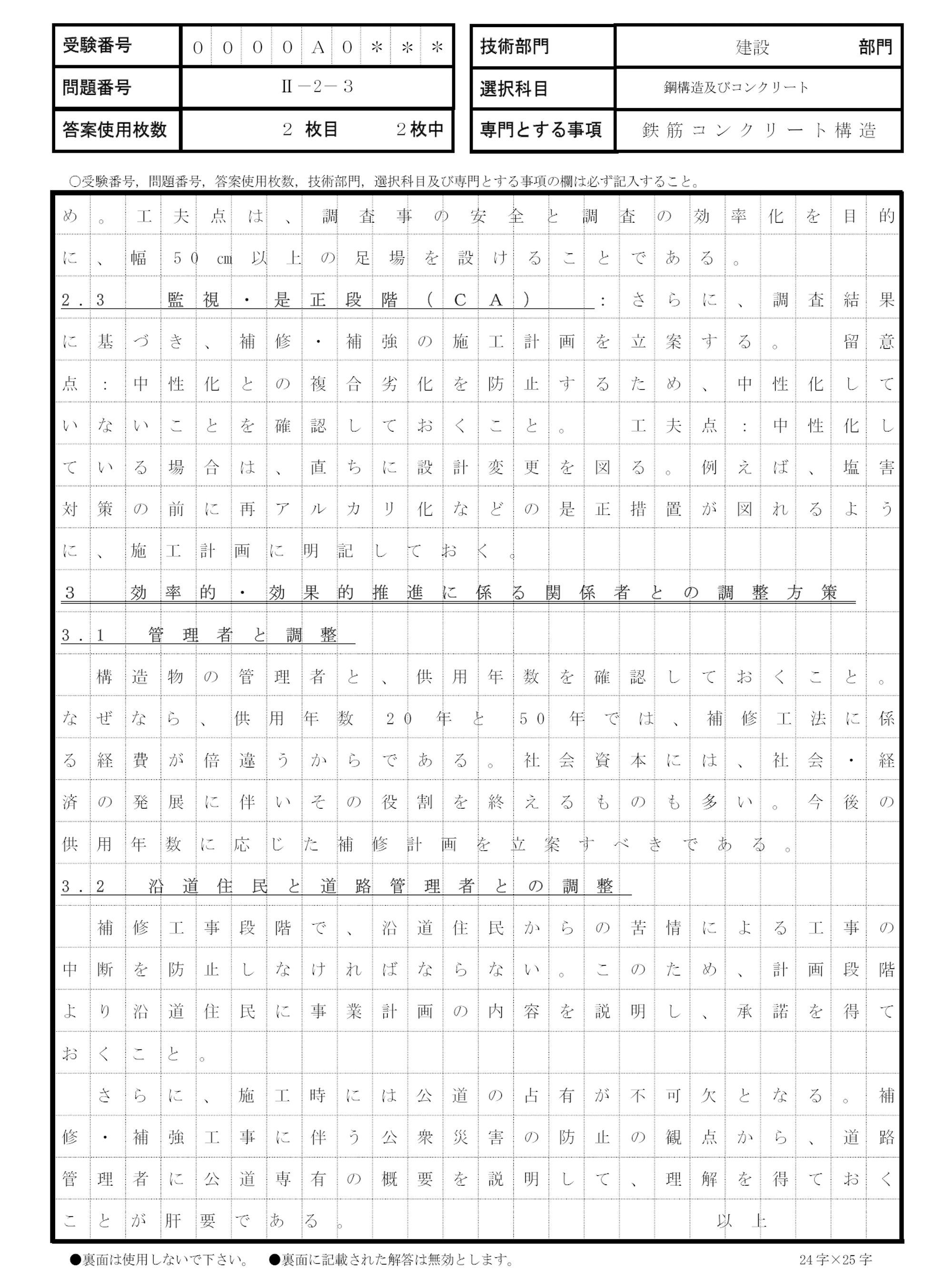

| ● 解答例1(令和元年 建設―鋼構造及びコンクリート) |

| Ⅱ−2−3 |

温暖な海岸地域にある鉄筋コンクリート構造物に錆汁を伴うひび割れが見つかった。耐久性を回復させるために補修計画の策定を行うこととなった。あなたが担当責任者として業務を進めるに当たり,下記の内容について記述せよ。 |

| (1) |

調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。 |

| (2) |

業務を進める手順について、留意すべき点、工夫を要する点を含めて述べよ。 |

| (3) |

業務を効率的・効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。 |

| ● 解答例1(令和元年 建設―鋼構造及びコンクリート) |

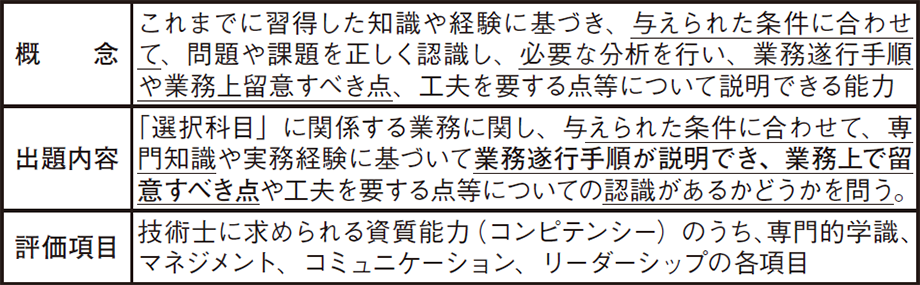

4 Ⅲ 選択科目の攻略法

4.1 Ⅲ 選択科目の出題内容

Ⅲ 選択科目

「選択科目」についての問題解決能力及び課題遂行能力に関するもの

科目Ⅰと同様です。科目Ⅰの(4)章の社会的認識がないので、各章1枚程度に主張する

| (1) |

多面的な観点から課題を抽出し分析せよ

課題は3つ〜4が適当(課題3つの抽出理由を詳細に書くか、4つの課題を簡潔に説明する)

多面的な視点:特に定義なし。下記のような視点で抽出すると多面的になる

| ① |

Q(品質)、C(コスト)、D(工程)、S(安全)、E(環境) |

| ② |

調査・計画段階、設計段階、実施段階、維持管理段階 |

| ③ |

経済性の視点、安全性の視点、人的管理の視点、環境保全の視点、情報管理の視点 |

|

| ★ |

1章は、1枚以内にまとめる |

(2) |

(1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、複数の解決策を述べよ

| ① |

書き急がないで、重要と考えた理由を述べる |

| ② |

いきなり解決策を述べないで、着眼点、具体的、効果をつなぐ |

| ③ |

具体策は2つが適当(沢山書くと後述が書けない) |

| ④ |

課題と解決策の論述の明確さとつながりに留意する |

|

| ★ |

問の変化に注意

| (1) |

課題を3つ以挙げよ(課題の数の指定) |

| (2) |

挙げた課題から2つの課題を取り上げそれぞれの対策を述べよ(解答内容の指定) |

|

| ★ |

対策は、課題が1つ場合は3つが適当。課題2つの場合はそれぞれ1つか2つが適当。 |

| ★ |

2章は、1枚以上に主張する。 |

(3) |

(2)で提示した解決策に共通して新たに生じうるリスクとその対策

| ① |

リスク;顕在化すると提案が台無しになる「不確実な事象」 |

| ② |

QCDSEの観点でリスクを述べると解決策に共通するリスクとなる |

| ③ |

その対策とはリスクマネジメントで言う「リスク低減対策」で次の2つがある

・発生確率を小さくする(0に近づける)対策

・リスク顕在化しても被害を受容できる範囲に小さくする対策 |

| リスクの例: |

不良品の発生、工程の遅延、採算性の悪化、事故の発生、危機の故障、

労働災害の発生、自然災害の発生、生態系への悪影響等 |

|

| ★ |

3章は1枚程度に書く。最低でもでも20行程度以上に述べる。

(大半の解答が、10程度以下にお茶を濁したような内容を述べる。20行程度以上に、リスク2つとそれぞれの低減対策をしっかり述べて、他の解答を差別化する。) |

5 総合技術監理必須科目

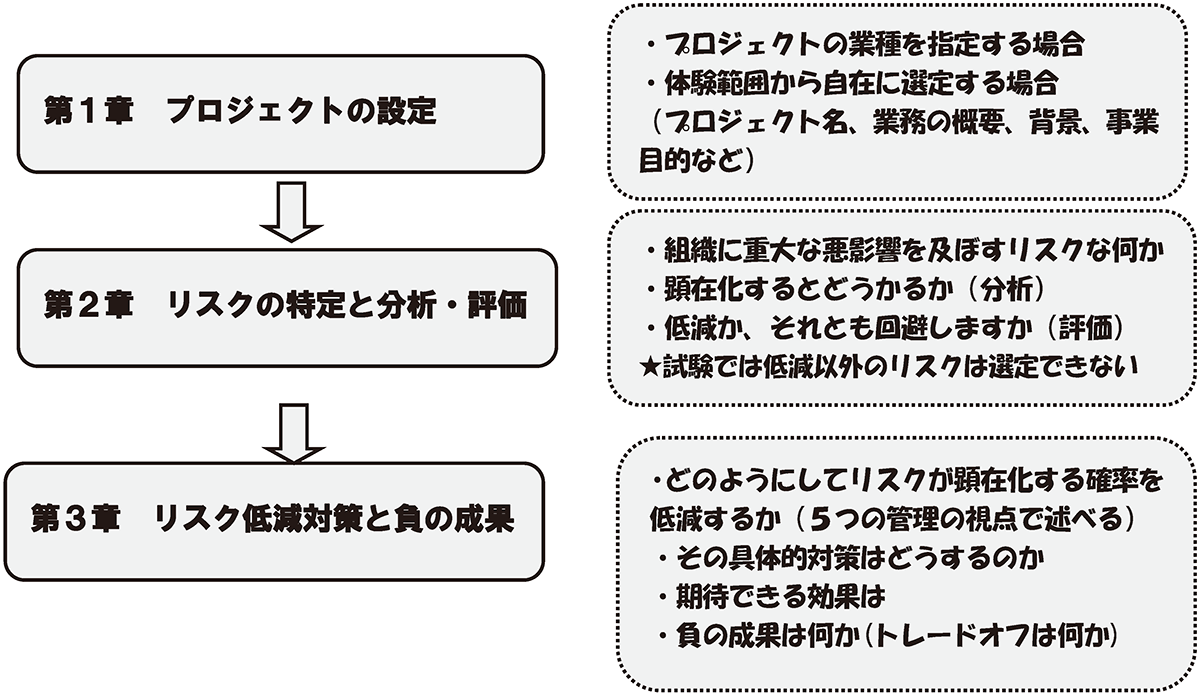

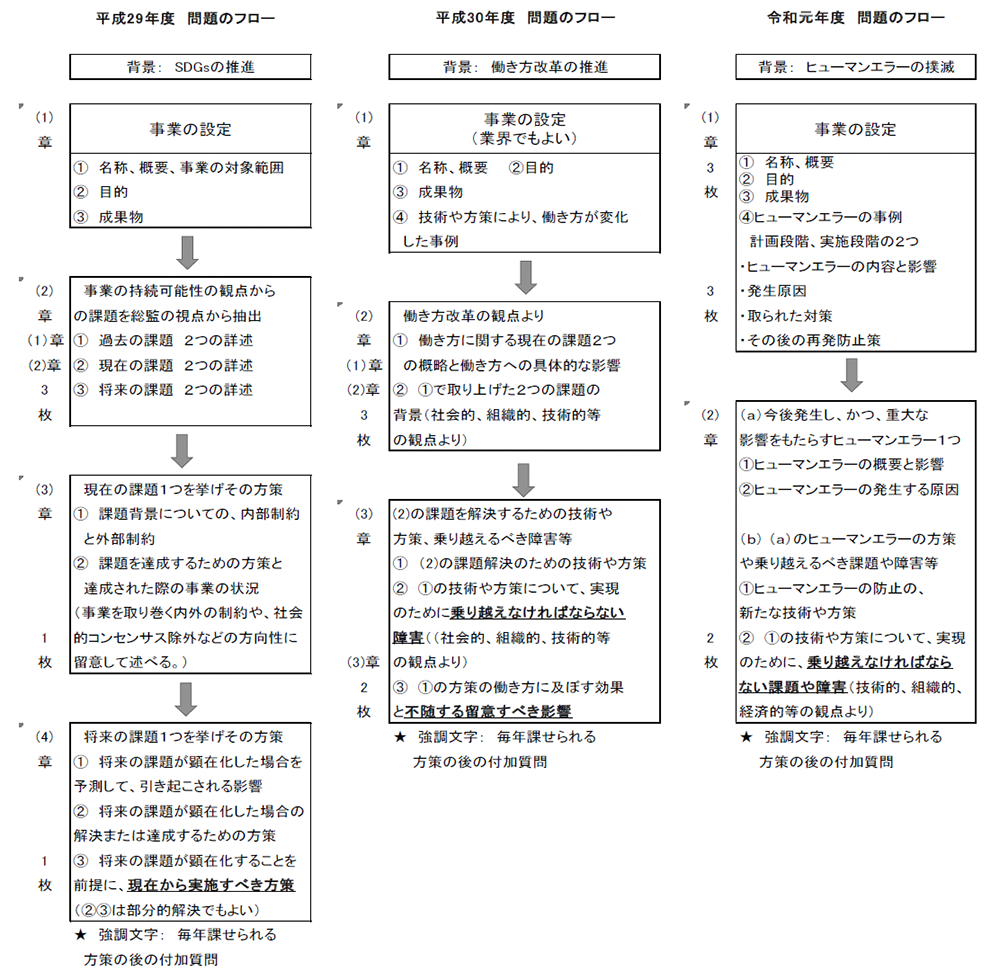

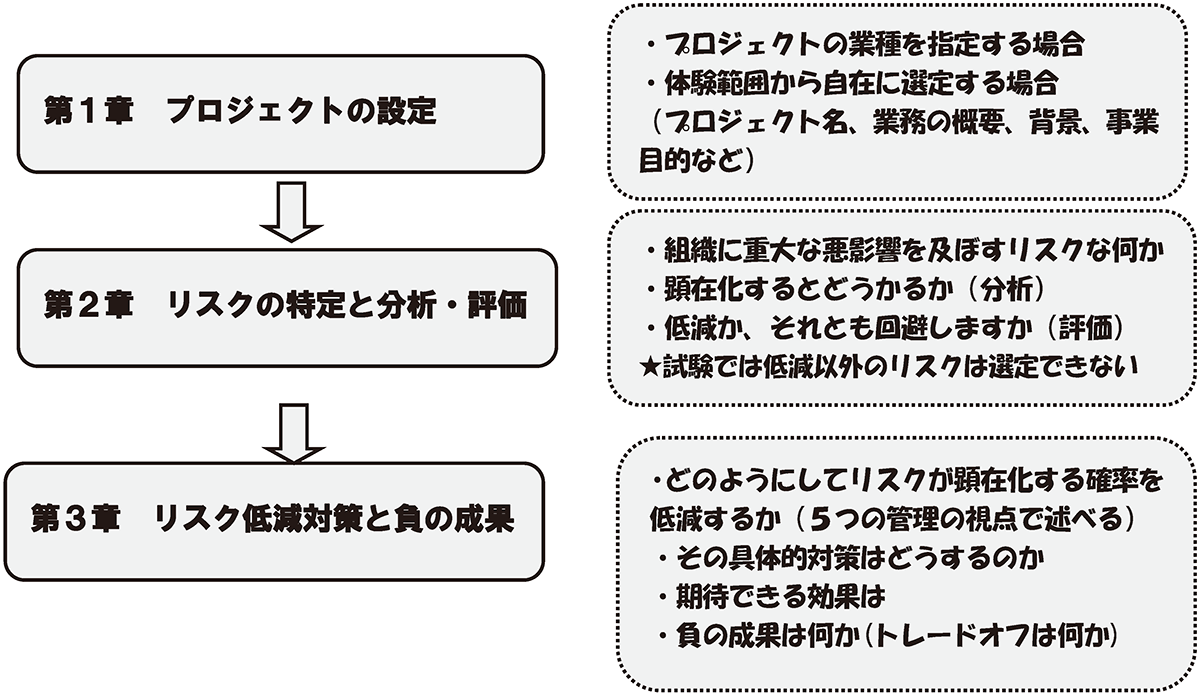

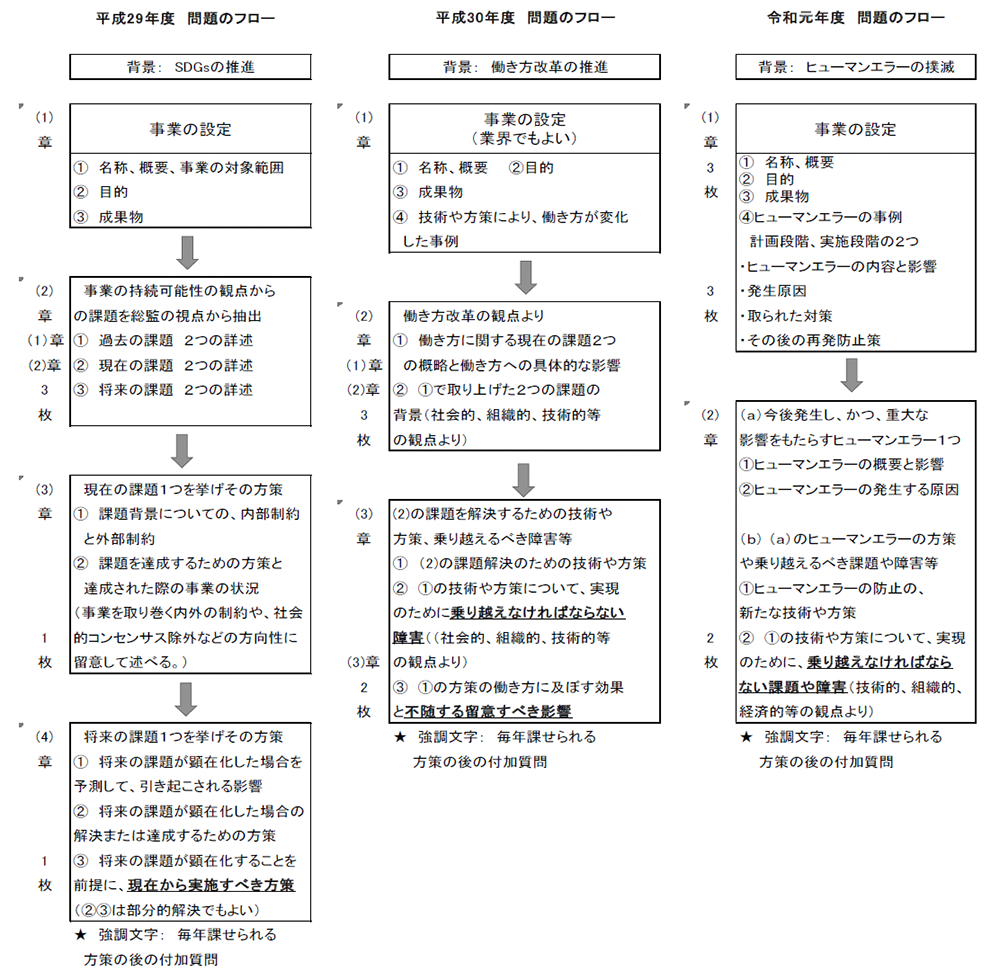

Ⅰ―2は、リスクマネジメント能力を試す問題が7年間続きました。下図のようにリスクアセスメントで低減が必要なリスクを特定してその低減対策を講じる流れです。しかし、ここ4年は下図の流れではありませんでした。新技術の採用に伴う、近い将来と遠い将来の課題(リスク)を問う内容(28年)、事業継続に伴う、過去、現在、将来の課題とその対策を問う(29年度)、働き方改革に伴う課題とその対策(30年)でした。

いずれにしても、Ⅰ−2は、リスクマネジメントの手法を理解しないと解答になりません。下図は、一般のリスクマネジメントの体系です。マネジメントの流れを念頭にいれてください。

5.1 書き方の基本

★リスクマネジメントを知る

5.2 リスクマネジメントの書き方のポイント

5.2 リスクマネジメントの書き方のポイント

| ・ |

まず、全問よんで設問の意図を確認する |

| ・ |

次に、準備したリスクマネジメントストリーから、リスクを特定する。

論文構成で、核となるのは、「リスクの選定」です。リスクを選定した段階で、準備ネタから3章のリスク低減対策が決定します。 |

| ・ |

これを念頭に、1章から問題文を再度良く読んで論文構成を具体的に構成する。

|

| 1章 プロジェクトの設定 |

| ・ |

特定したリスクを意識して、プロジェクトの概要、目的、背景を作文する |

| ・ |

2章で述べるリスクの背景を匂わす |

| ・ |

体験論文ではありません。作文です。2章へと試験官を導くことが大事。 |

| 2章 リスク分析と評価 |

| ・ |

リスク源を述べる(リスクが発生する背景) |

| ・ |

リスクをズバリ特定する(事前に準備したリスクをズバリ書く) |

| ・ |

リスク分析:顕在化した場合、組織が受ける被害(その発生確率)を述べる |

| ・ |

リスク評価:総監としてどうするかの判断をする。問題の意図から低減しかありませんが。 |

| ★ |

ここまでが「リスクアセスメント」です。建設現場では毎日リスクアセスメントを実施し、数分で当日の作業の危険要因を選定します。 |

| 3章 リスク低減対策 |

| ・ |

発生確率が低減するか、発生しても被害が小さくなるような対策を書く。 |

| ・ |

5つの視点を意識して対策が書けるようにする。 |

| ・ |

期待できる成果を述べる。 |

| ・ |

負の成果が書けるようにしておく。

毎年、リスク対策の他に、付加質問が課せられるので、その解答ネタを準備しておく。 |

| ★ |

建設現場では毎日10分程度で当日の危険要因を抽出し対策を指示します。そして、対策を講じてから作業を開始します。この手法を取り入れてから、死亡災害が激減しました。 |

| ★ |

自分の専門とする事業若しくはプロジェクトのリスクマネジメントストリーを事前に作成してください。これを設問に合わせて活用しましょう。事業は多様ですが、リスクは共通しているところに注目する。 |

★ |

常に総監を意識して書いてください。

総監とは、5つの管理の視点から分析、評価し最適な企画、実施、対応を行うこと。 |

| ・ |

課題の抽出から5つの管理を意識しましょう。 |

| ・ |

対策は絶対に5つの管理の視点(最低3つ)で述べないと加点は少ない。 |

5.3 近年の出題傾向

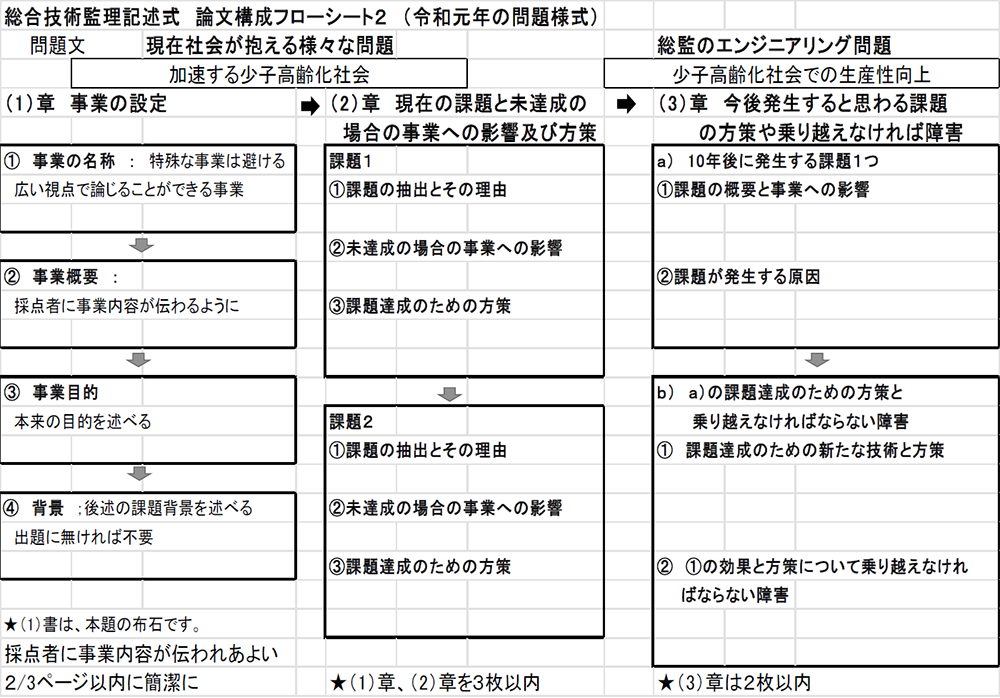

近年は、解答者の事業の目線で、過去、現在、将来の課題とその方策を問う問題の流れとなっています。

★ |

論文の評価方法

ここ3年、「考察における視点の広さ、記述の明確さと論理的なつながり、論文全体のまとまりを特に重視する。」とあります。視点の広さとは、5つの管理の活用と思われます。 |

★ |

28年よりリスクではなく「課題」となっています。準備しているリスクを課題に置き換えてください。ただしリスクと課題は表記が異なります。(下記参照)

| 例 |

事前に準備したリスク

工程遅延の発生

重篤災害の発生

情報漏えいの発生

建設公害の発生 |

──→

──→

──→

──→ |

課題に変換

工程厳守(工程遵守)

重篤災害の絶滅

情報漏えいの防止

建設公害の防止 |

準備しているリスクの分析と低減対策は、そのまま課題の分析と対応策に適用できます。

|

★ |

論述の流れと内容のつながり、紙面配分、全体のまとまりを確認してから書く(重要)。

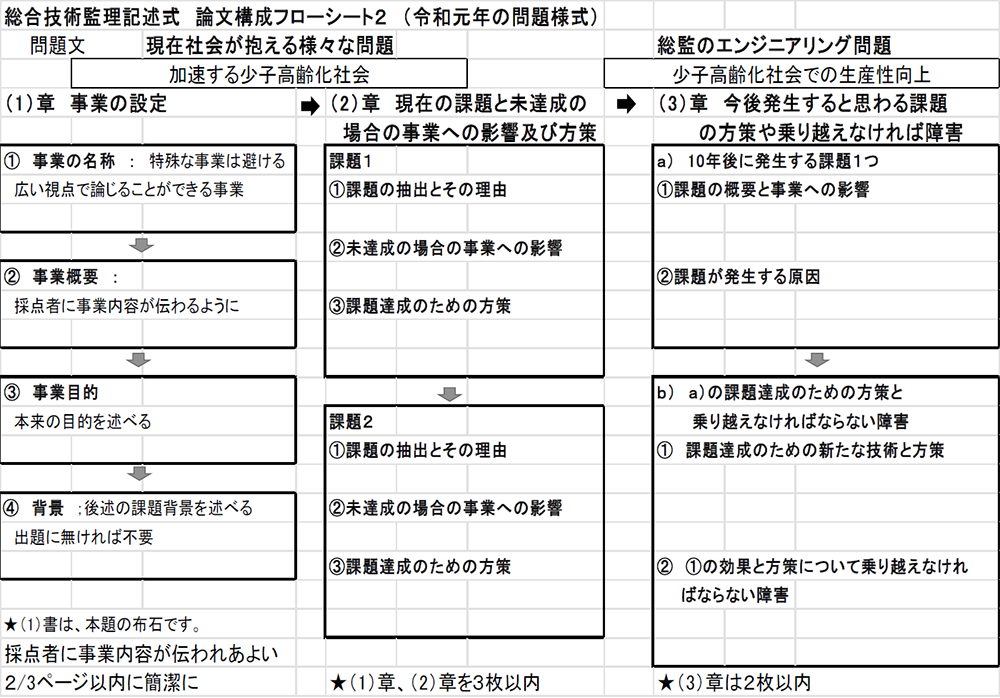

書き急がないで、下記のように、論文全体のフローシートを想像して、記述内容のつながり、記述内容の明確さ、全体のまとまりを確認してから書く。論文構成時間は、最大で1時間もあります。

|

| ★ |

現在の総合技術監理に係る様々な問題

持続可能な開発目標(SDGs)、人口減少と生産性、国際競争力、企業の不祥事、オープンイノベーションとその基盤、society5.0、ディープラーニングとデータサイエンティスト、地球環境問題(地球温暖化、海洋汚染等)、第4次産業革命の推進、そして、パンデミックスによる世界経済の低目、などが挙げられます。

|

| ★ |

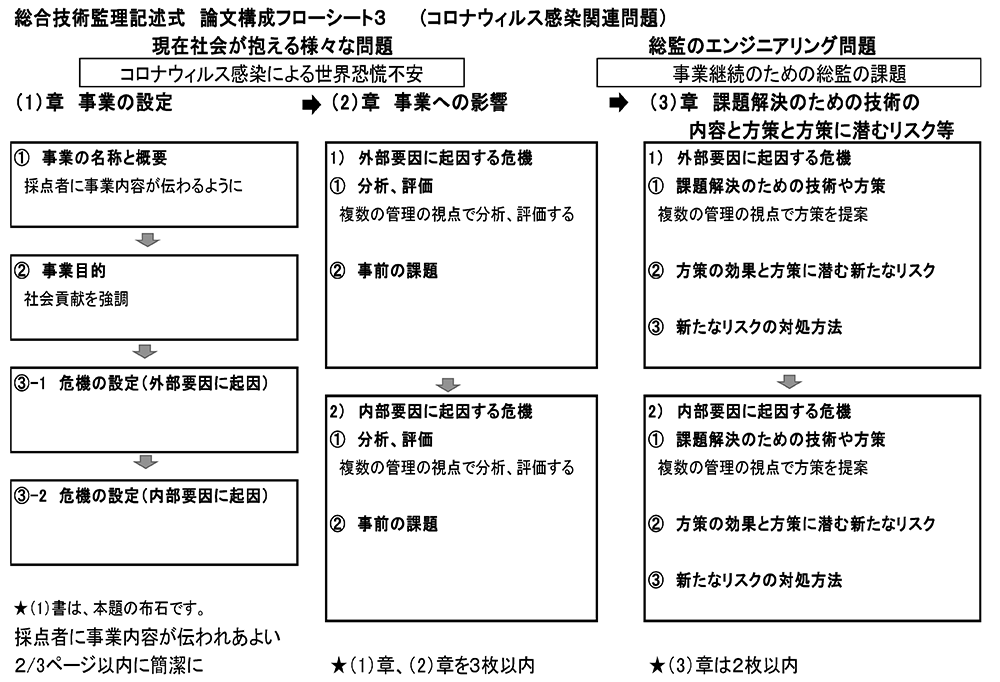

現在の大問題「コロナウィルス感染」について

危機管理や事業継続に視点を変えて出題される可能性があります。

2011年に発生した東日本大震災発生では、事業継続の視点で出題されています。平成23年度の問題文を作問者が参考にする可能性が高い。必ず、問題文をチェックしてください。

次の問題にも解答してください。

|

Ⅰ−2 次の問題に解答せよ

2008年9月に、リーマン・ブラザーズ・ホールディングスの経営破綻に端を発した連鎖的世界規模の金融危機が発生した。2011年3月の東日本大震災では、被災地の壊滅的な被害のみならず、我が国の経済活動が急激に減速した。そして現在、2020年1月に中国に端を発する「コロナウィルス感染」が全世界に蔓延し、過去に経験したことのない世界経済の大減速へと発展しつつある。

このような状況下にあっても、各種の事業(若しくはプロジェクト)の社会的認識が高いものであればあるほど、その継続・遂行が重要となる。このため、複雑に国際間の相互性が高い社会では完全な備えが出来なくても、事前に危機の想定領域を広めて、事態に直面した際の影響を最小限に止める工夫が不可欠な時代である。

今後も次に示す危機により事業の継続・遂行ができない事態が考えられる。

【外部要因】組織だけでは対応できない危機や複合危機

・自然災害(地震、水害、台風など)

・国際問題(金融危機、国際的なテロ、地政学的リスクなど)

・犯罪(テロ、脅迫、誘拐など)

【内部要因】組織に関連する危機や複合危機

・事業組織内の経営問題(労働争議、労働災害、公衆災害の発生など)

・組織外と関係する経営問題(欠陥商品、風評被害、スキャンダルなど)

・産業災害(爆発、火災、放射能漏れ、危険物質の流出など)

上記の状況を踏まえて、総合技術監理の視点から次の(1)〜(3)の問に解答せよ。

ここでいう総合技術監理の視点とは、「業務全体を俯瞰して、経済性管理、安全管理、人的資源管理、情報管理、社会環境管理に関する総合的な分析、評価に基づいて、最適な企画、計画、実施、対応等を行う」立場からの視点をいう。さらに、書かれた論文を審査する際は、考察における視点の広さ、記述の明確さと論理的なつながり、そして、論文全体のまとまりを特に重視する。

| (1) |

本論文であなたが取り上げる事業またはプロジェクト(あるいはより広く、組織や業界でもよい。以下「事業・プロジェクト」という。)の内容を①〜③に沿って示せ。(問い(1)(2)は、併せて答案用紙3枚以内にまとめよ。)

| ① |

事業・プロジェクト等の名称及び概要を記せ |

| ② |

事業・プロジェクト等の目的を記せ |

| ③ |

事業の継続・遂行に著しい悪影響を与える危機について、外部要因に起因する危機と内部要因に起因する危機それぞれ1つ挙げ、危機の状況を説明せよ |

|

| (2) |

(1)で設定した外部要因に起因する危機と内部要因に起因する危機それぞれについて、次の①〜②に沿って示せ。

| ① |

危機が発生した場合の、事業・プロジェクトへの影響を分析し評価せよ |

| ② |

①の分析・評価を踏まえて、事前に災害を最小限に止めるための課題を2つ挙げ、課題抽出理由を記せ |

|

| (3) |

(2)で挙げた外部要因に起因する危機と内部要因に起因する危機の課題について、それぞれ1つを選定し、次の①〜③に沿って示せ。

(問い(3)は、併せて答案用紙2枚以内にまとめよ。)

| ① |

課題を解決するための技術や方策を具体的に記せ。ただし、技術や方策の現時点における実現性は問わない |

| ② |

①で記述した方策の効果と、方策に潜む新たなリスクを記せ |

| ③ |

②の新たなリスクの対処方法について記せ |

|

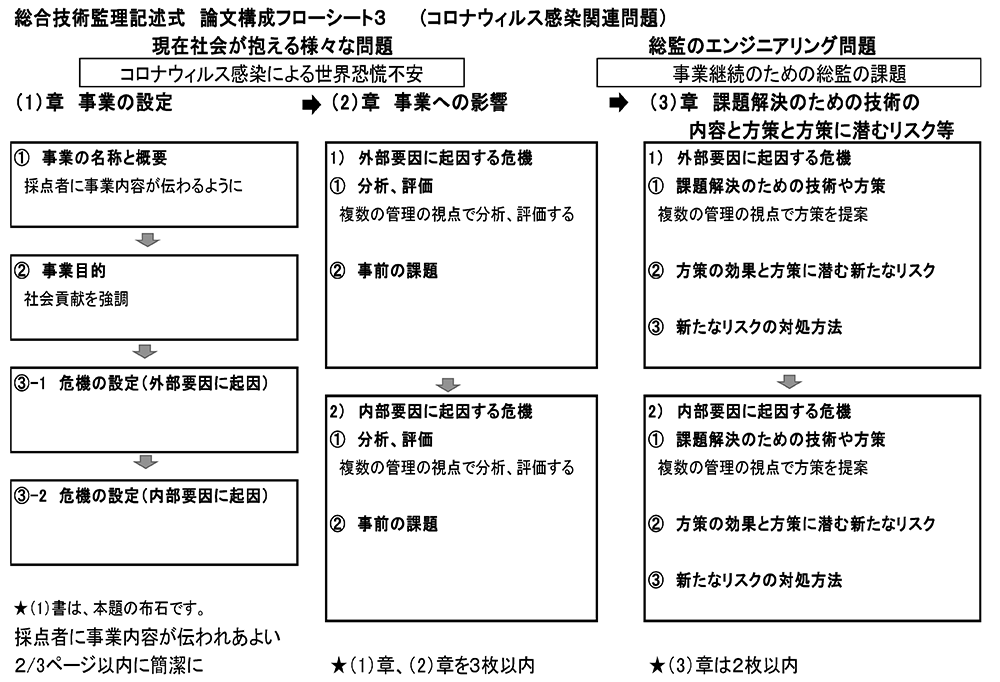

●この問題のフローシート

6 学習スケジュール

試験日は9月21日、22日ですが、受験へのモチベーションと取得した知識を維持してください。

| ★まず |

| ① |

全科目の出題範囲を予測し、記述訓練を励行する

まだ、出題範囲が予測できていない人は急いで予測してください。そして、解答を作成する |

| ② |

なにもしないと知識が錆びるので、最低でも週に1度は、全科目の記述訓練をしましょう |

| ③ |

記述訓練は、同じ問題ではなく、コンピテンシーの範囲で、問題文を変えてください |

| ④ |

問題文の変化に対応できない場合は知識不足です。知識の補充と記述訓練を積んでください |

★試験日の1ヶ月間から

試験日前の1ヶ月間が大変重要です。1月前より、休日に本番同様の時間帯で記述訓練をしましょう。

何も見ないで、時間内に合格答案が書けることを確認しましょう。

|