|

2021.01【特集記事】 技術士第二次試験 完全攻略第1章 2021年度技術士第二次試験 完全攻略!〜技術士新試験の改正ポイントと対応〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

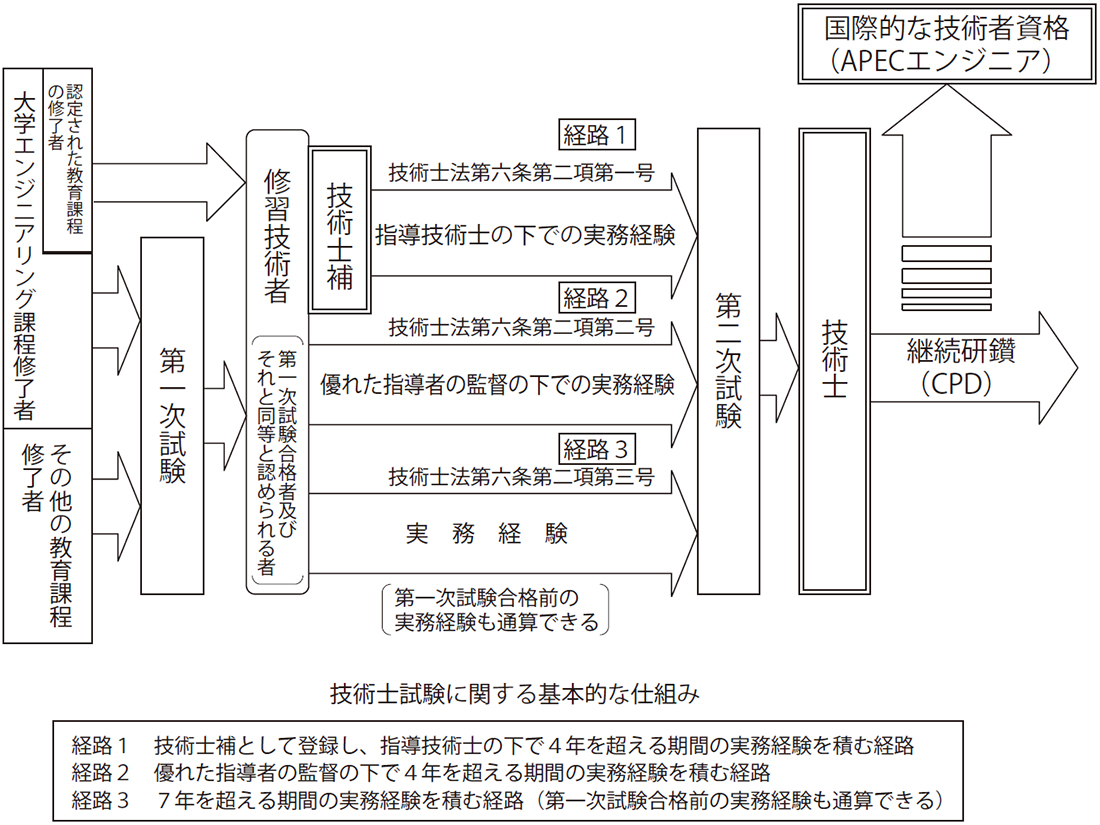

1−1.技術士制度のあらまし技術士は、およそ半世紀前に、米国のコンサルティングエンジニアおよびプロフェッショナルエンジニアの制度を倣って、コンサルティングエンジニアの制度を定着させるために生まれたものです。当初民間資格としてスタートし、技術士法の制定をめざした積極的な活動が行われ、紆余曲折を経て1957年、国会の審議を通過し、科学技術庁を所管とする技術士制度が発足したわけです。

1983年には技術士補制度が発足し、技術士となるのに必要な技能を修習するため、技術士補として技術士業務を補助することになりました。 1998年に、APECエンジニアの枠組み作りがスタートし、2000年にAPECエンジニア登録が開始されました。この動きに伴い、2000年4月、技術士法が改正され、技術士第二次試験は技術士第一次試験の合格者(及びそれと同等と認められる者)のみが受験できるようになりました。技術士第一次試験は技術士第二次試験のパスポートというわけです。そして、2007年、2013年と試験内容の改正が行われ、さらに2019年度から、また新たに技術士第二次試験の内容が変わりました。 1−2.技術士第二次試験の改正ポイント技術士試験の改正後の内容を以下にお伝えします(総合技術監理部門の筆記試験・口頭試験については、試験方法の変更はありません)。なお、試験改正のポイントとして、大きな変更点は以下の3点です。

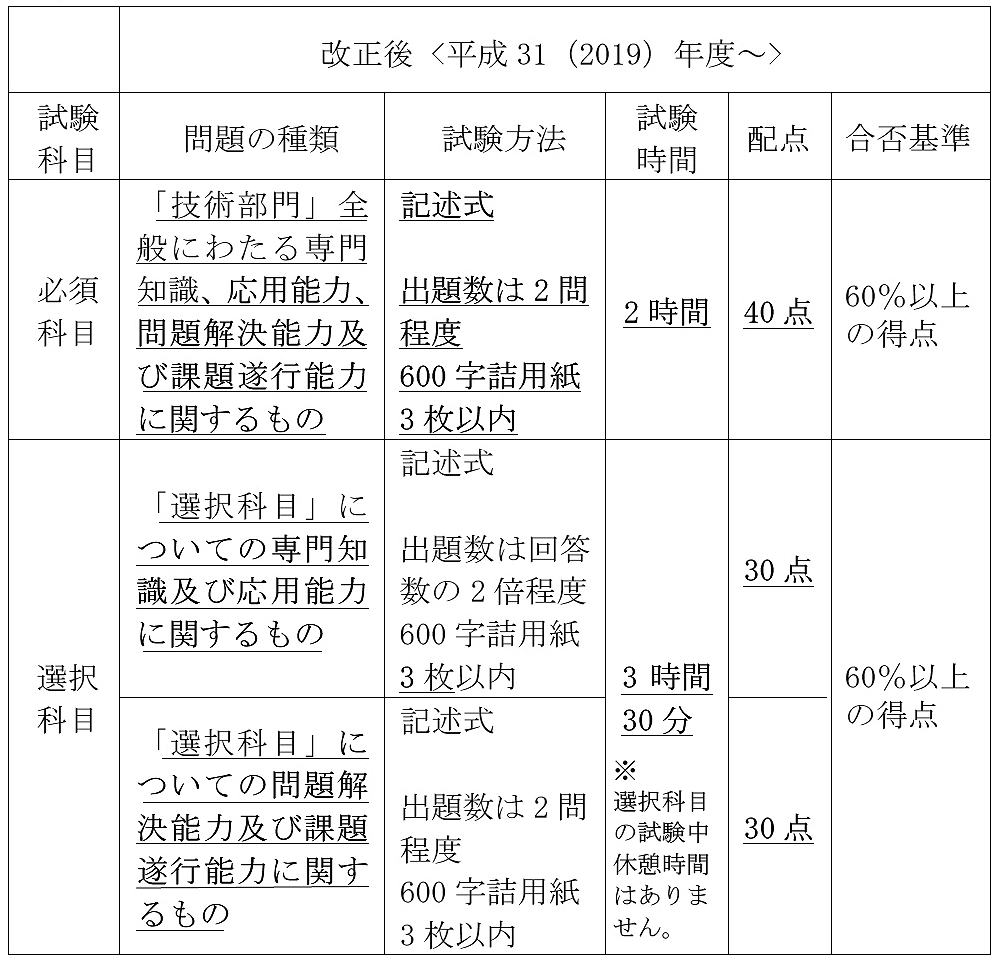

1)技術士第二次試験の実施について (1)技術士第二次試験は、機械部門から総合技術監理部門まで21の技術部門ごとに実施し、当該技術部門の技術士となるのに必要な専門的学識及び高等の専門的応用能力を有するか否かを判定し得るよう実施する。 (2)試験は、必須科目及び選択科目の2科目について行う。 出題に当たって、総合技術監理部門を除く技術部門における必須科目については当該技術部門の技術士として必要な当該「技術部門」全般にわたる専門知識、応用能力、問題解決能力及び課題遂行能力に関するものについて、選択科目については当該「選択科目」についての専門知識及び応用能力に関するもの、並びに問題解決能力及び課題遂行能力に関するものについて問うよう配慮する。 総合技術監理部門における必須科目については、「総合技術監理部門」に関する課題解決能力及び応用能力を問うこととし、選択科目については、総合技術監理部門を除く技術部門の必須科目及び選択科目と同様の問題の種類を問うこととする。 試験の程度は、科学技術に関する専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計等の業務に従事した期間が4年等であることを踏まえたものとする。 (3)筆記試験(必須科目、選択科目)及び口頭試験を通して、問題作成、採点、合否判定等に関する基本的な方針や考え方を統一するよう配慮する。 2)技術士第二次試験の試験方法 (1)筆記試験

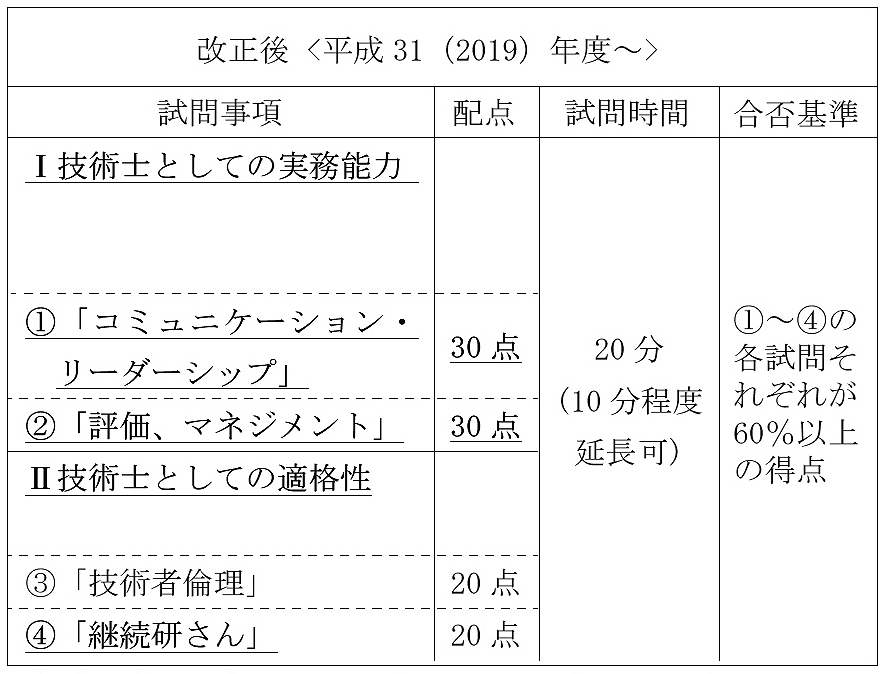

<口頭試験(総合技術監理部門を除く技術部門)>

1−3.過去3年間の第二次試験結果と2021年度試験の攻略ポイント過去3年間の合格率を下表に示します。全体の合格率が9〜13%と、大変厳しい合格率であることを認識ください。特に平成30年度は10%を切り、9.1%という技術士試験が始まって以来の最低の合格率でした。試験改正初年度の令和元年度も、平成30年度に次いで厳しい合格率でした。平成30年度は、受験者数の多い建設部門と総合技術監理部門がともに6%台であったので全体的な合格率を引き下げたのに対し、令和元年度では、多くの部門が平成30年度よりも低い合格率を示しており、改正試験の対応に多くの受験者が苦慮したことがうかがわれます。技術士試験は、大変難関な試験ではありますが、試験改正の経緯には「技術士制度の活用の促進、技術士資格の国際通用性の確保」等を目的としているように、技術士の資格者数を多くしたいという意向があります。 いままで、明らかにされなかった試験の評価項目が、2019年度の改正で初めて公表されたことは、その表れでしょう。 改正2年目の2020年度試験結果は、本誌編集時点(2020年11月下旬)ではまだわかりませんが、2019年度の試験と出題形式がほとんど変わらなかったため、おそらく前年度よりも高めの筆記試験合格率になるのではないかと予想されます。しかし、仮にそうであったとしても、同じく2019年度より改正された口頭試験で厳しく審査され、結果として例年どおりの厳しい合格率のままになるかもしれません。 それでも、改正後の2回の試験実施により新試験の傾向がはっきりしましたので、2021年度の技術士試験は、今までに比べ対応しやすくなったといえましょう。 以下に、2021年度の試験合格に向けて、留意すべきポイントをお伝えします。 【I:必須科目について】 受験部門全体の共通問題である必須科目の記述式問題は、今回の改正で最も大きな点であり、重要科目といえる。解答する1問題の答案が60%未満であれば、選択科目の各答案がよい成績であっても不合格になるので、最も注力して対策すべき必要のある科目である。 2019年〜2020年度試験では、総合技術監理部門を除く20部門すべてにおいて、ほぼ同様の形式で出題された。2021年度も同様の形式で出題されると考えて、2020年度の出題形式に沿って、出題が予想されるテーマに基づき答案を準備しておく。 出題予想するうえで、過去の筆記試験において必須科目の記述式問題が平成24年度(2012年度)以前にも出題されているので、これらも確認して出題テーマのイメージをつかむ。 さらに、最近の社会経済・技術動向に留意し、どのような問題が出題されるのかを予測し、重要テーマやキーワードを抽出し、まとめておく。 また、問題文の設問(3)(「リスクと対策」もしくは「波及効果と懸念事項への対応策」)、設問(4)(「技術者としての倫理、社会の持続可能性の観点」)については、多くの受験者がおざなりな解答でごまかしている例が多い。それだけ、難しい問いかけの設問であるといえるが、逆にこの(3)、(4)を一般論に陥ることなくしっかり論述することで、他の受験者の答案との差別化が可能となる。(3)、(4)を含め、十分な答案作成トレーニングを積むことが必須科目攻略のポイントといえよう。 【II:選択科目-「専門知識及び応用能力」について】 この科目は、「II−1」(「専門知識」に関する、答案用紙1枚解答の問題)と「II−2」(「応用能力」に関する、答案用紙2枚解答の問題)の2種類の問題が出題される。 II−1については、改正以前の試験と同様、専門知識に関する問題が出題されているので、特に平成25年度以降の出題内容は十分学習し、出題傾向と問題の要求ポイントを掴んでおく。 II−2の出題は、20部門の各科目とも、2019・2020年ともに、ほぼ同じ出題形式で出題された。すなわち、あるプロジェクトを進めるにあたっての調査・検討事項や業務遂行手順とその留意点、関係者との調整方策などである。II−2の対策としては、出題予想されるケーススタディをいくつか想定し、2020年度試験の形式にそってまとめておくのが基本であろう。 【III:選択科目-「問題解決能力及び課題遂行能力」について】 改正前の「課題解決能力」の問題が、「問題解決能力及び課題遂行能力」という表現になって変更された。 この科目についても、20部門の各科目とも、2019・2020年ともに、ほぼ同じ出題形式で出題された。 したがって対策としては、2019・2020年度出題を含めた過去問題の出題傾向や、最近の社会経済・技術動向から出題テーマを予想し、2020年度の出題形式に沿って、答案例を準備しておく。 選択科目IIIの出題形式は、必須科目Iの設問(1)〜(3)と同じ形式のため、必須科目対策のトレーニングが選択科目IIIの対策にもつながることを留意して、効率的な学習を心掛ける。 選択科目IIとIIIは、試験では2つ合わせて3時間30分で解答する。受験者から、この時間配分が難しかったとの意見を多く聞いているので、試験日が近づいたら両者の時間配分に十分注意のうえトレーニングすること。さらに、選択科目はIIとIIIの両方の得点を合計して合否が判定されるので、片方の答案が低い点数であっても、もう片方の答案で高評価なら、選択科目全体で合格できる可能性がある。「あきらめない=Never give up!」ということが、単なる精神論ではなく、実際に受験学習時でも試験時でも大変重要であることに留意のこと。 なお、過去の合格者から「点数配分の高いIII、II−2、II−1の順に解答した」という経験談を聞いたが、この順位は、受験対策にかける学習時間のウエイトの目安にもなるだろう。前述のように、必須科目Iの答案訓練がIIIの練習を兼ねるので、I→III→II−2→II−1の順に力を入れるよう心掛けるとよい。 また、上記のように、2019〜2020年度の試験では、I、II−2、IIIの各科目とも、総合技術監理部門を除く20部門とその選択科目で、同様の形式・問いかけで出題された。しかし、いままでと同じパターンが2021年度も継続されるとは限らないので、異なった形式で出題されても対応できるよう、どの科目についても設問内容をアレンジして問題を作り変え、その答案を作成してみるなど、応用能力を身に着けておく。 【「技術士に求められる資質能力(コンピテンシー)」について】 2019年度より、筆記試験の各科目の評価項目として、「技術士に求められる資質能力(コンピテンシー)」の各項目が位置づけられた。 筆記試験の各科目の答案を作成する際には、それぞれの科目に該当するコンピテンシーの内容が評価されることに十分留意することが重要となる。 各科目の試験問題で、該当するコンピテンシーを示すキーワードがそのまま問題文の中で記されていたりする(例:IやIIIでの「評価」→「新たなリスク」として問われている)が、たとえば「コミュニケーション」(的確表現がされているか)、「専門的学識」(基本的知識を理解しているか)などがチェックされているということも意識して答案作成を行う。 【口頭試験について】 筆記試験と同様、総合技術監理部門を除く20部門は、口頭試験も改正され、試問内容も大きく変わった。 対策としては、令和元年度の口頭試験内容をよく把握し、試問されている内容に対し準備しておくことが重要である(「令和元年度技術士第二次試験実務経験証明書・口頭試問ペア実例集」は、ぜひ参考にされたい)。特に、「技術士としての実務能力」における「コミュニケーション・リーダーシップ」、「評価、マネジメント」については、受験申込書の「実務経験証明書」(業務経歴)の内容に基づき、十分準備しておく。また、筆記試験での答案内容も試問の対象にされるので、筆記試験後は必ず復元答案を作成しておき、内容をチェックしておく。復元答案は、仮に筆記試験が不合格であっても、翌年度の筆記試験再チャレンジに役立つ。 新試験の内容が明らかになったといっても、技術士試験のレベルが下がるわけではありません。技術士は、「科学技術に関する高等の専門的応用能力」を有した者に与えられる資格です。 新試験の内容とその要求しているものをよく理解し、その出題範囲・出題内容を予想することが大切です。そして、予想した出題範囲・出題内容に対し、自分が合格ラインをクリアするにはどのような勉強が必要かをよく認識して、ブレのない学習を継続して行い、自身の実力を着実にアップしていくのが、対策の基本です。 また、単に受験勉強という狭い枠だけにとらわれず、普段の業務を行っているときや、毎日のニュースを聞いたりしているときに「自分が技術士であるならどう対応するだろう?」と、一段高い視点から多面的に物事を見ようとすることも、「応用能力」や「問題解決能力・課題遂行能力」を身につけるために、そして「技術士に求められるコンピテンシー」を理解するうえで大事です。 技術士改正の3年目は、対策が立てやすくチャンスです。本誌を参考に、試験攻略のためのポイントやツールを見つけて、2021年度の技術士試験合格を目指してください。

技術士第二次試験対策講座のスクーリングより

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||