1-1.平成30年度から平成31年度の大改革

技術士第二次試験がコンピテンシー確認の試験になることは、すでに平成26年の技術士分科会で決められていた。

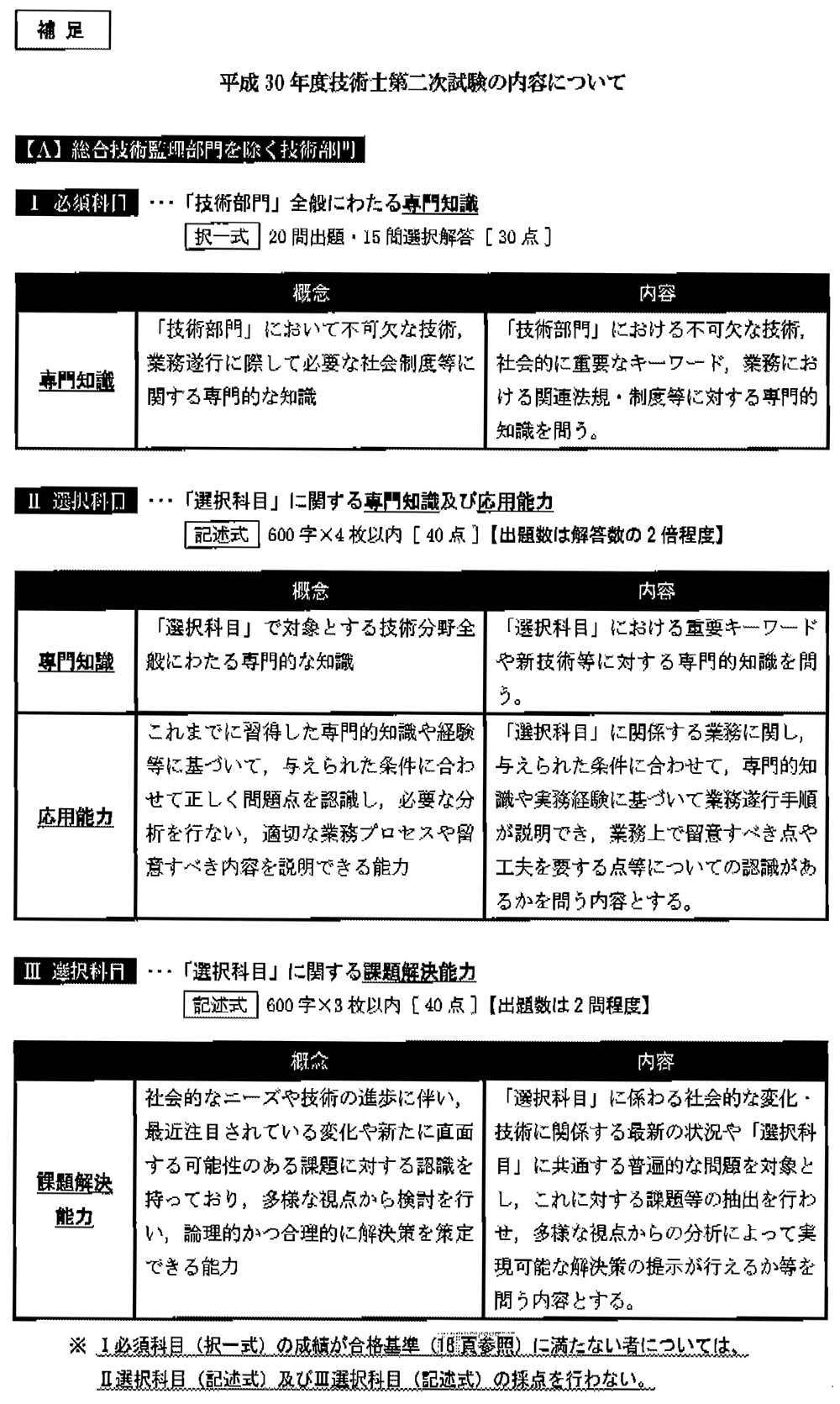

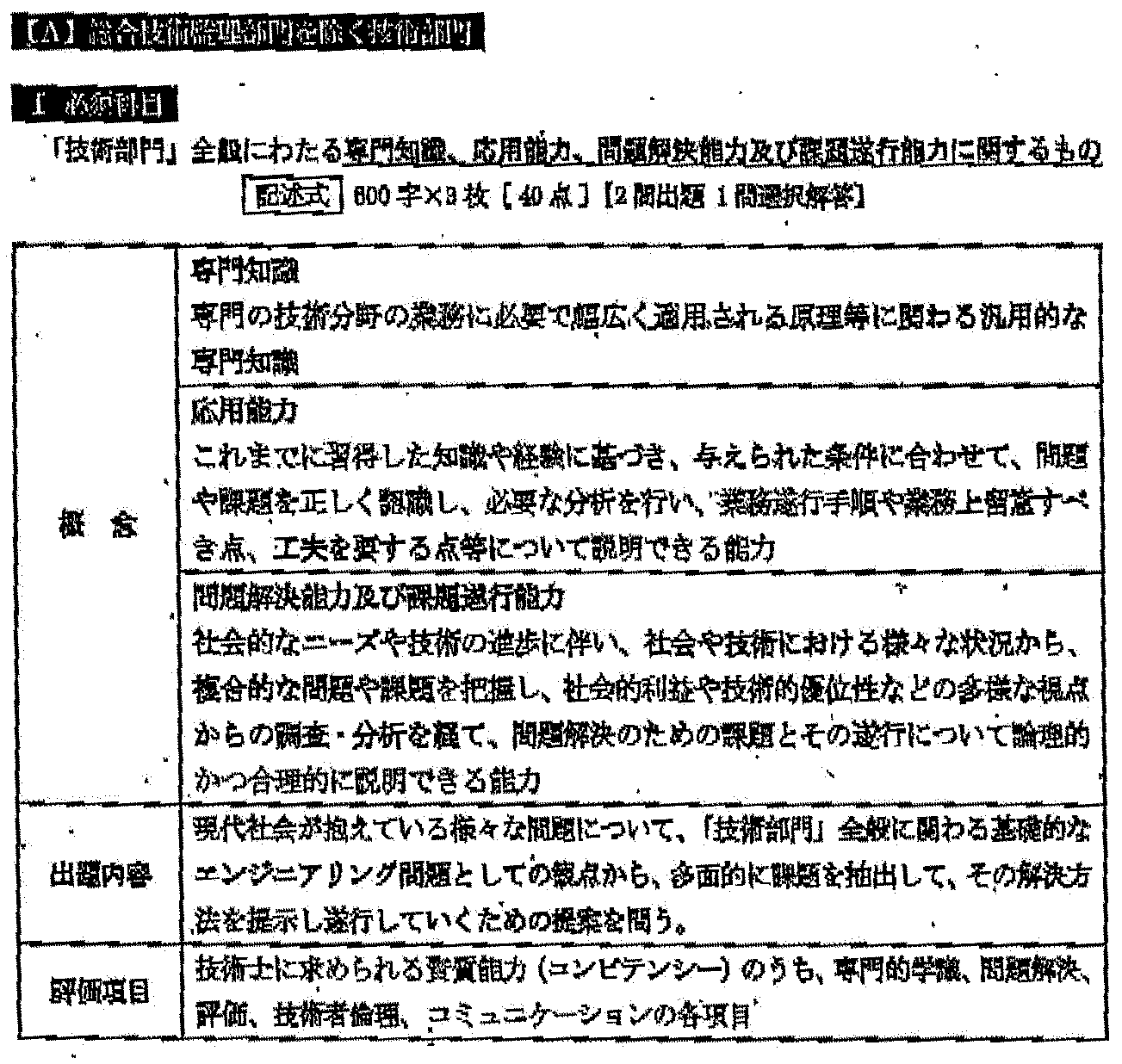

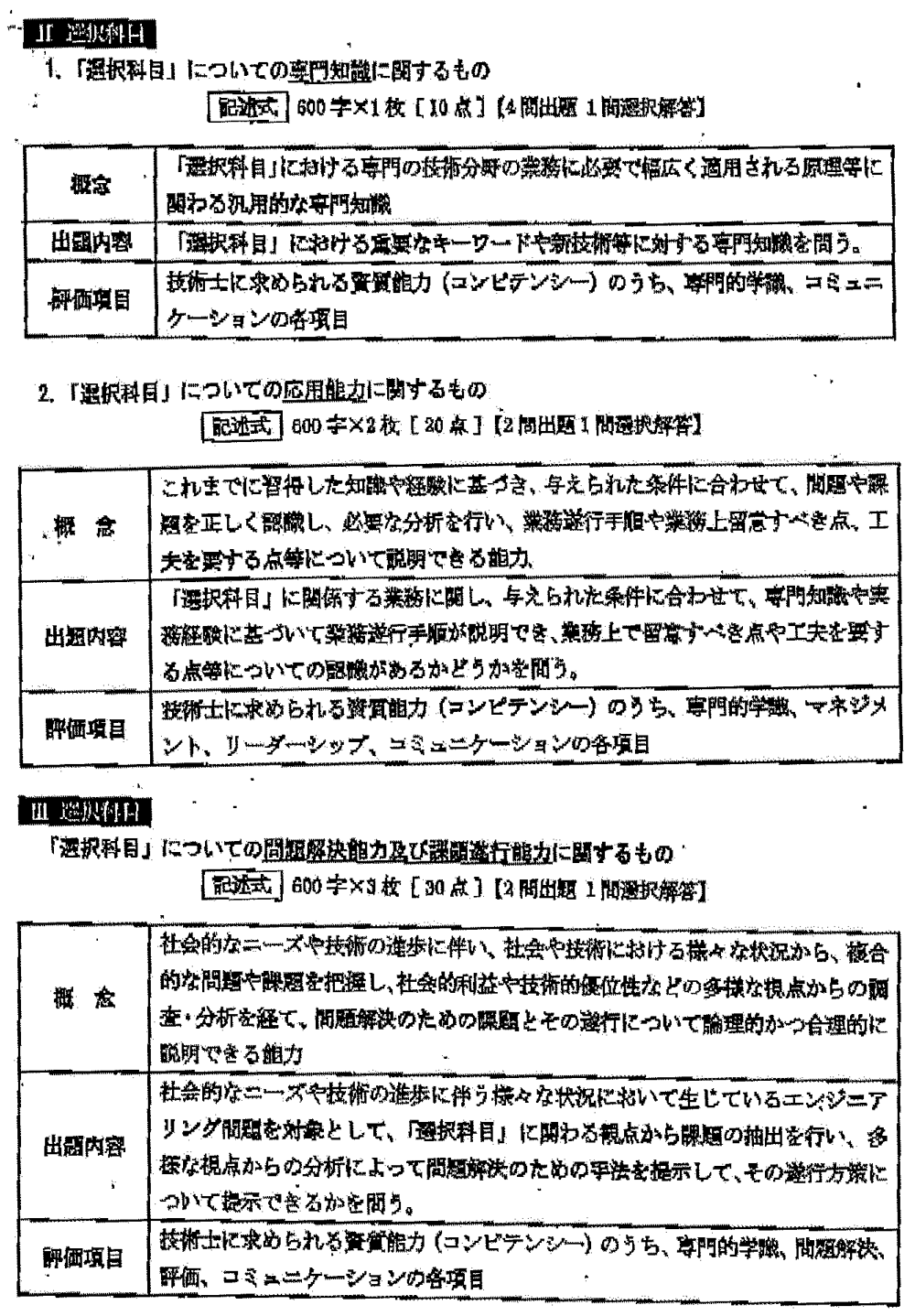

このたび、技術士に求められる資質能力(コンピテンシー)について、国際エンジニアリング連合(IEA)の「専門職としての知識・能力」(プロフェッショナル・コンピテンシー、PC)を踏まえながら、以下の通り、キーワードを挙げて示す。これらは、別の表現で言えば、技術士であれば最低限備えるべき資質能力である。として、専門的学識、問題解決、マネジメント、評価、コミュニケーション、リーダーシップ、技術者倫理、継続研さんの現在のコンピテンシーになった。ところが平成30年(令和元年)の技術士試験は下記の受験申込書案内にあるように旧来のⅠ 必須科目は「技術部門」全般にわたる専門知識(択一式)、Ⅱ 選択科目は専門知識及び応用能力、Ⅲ 選択科目は課題解決能力となっていた。しかし令和2年から大きく変わり現在令和7年度まで、下記2の内容になったわけである。タイムラグが5年もあるわけである。

1-2.令和2年から令和7年度まで

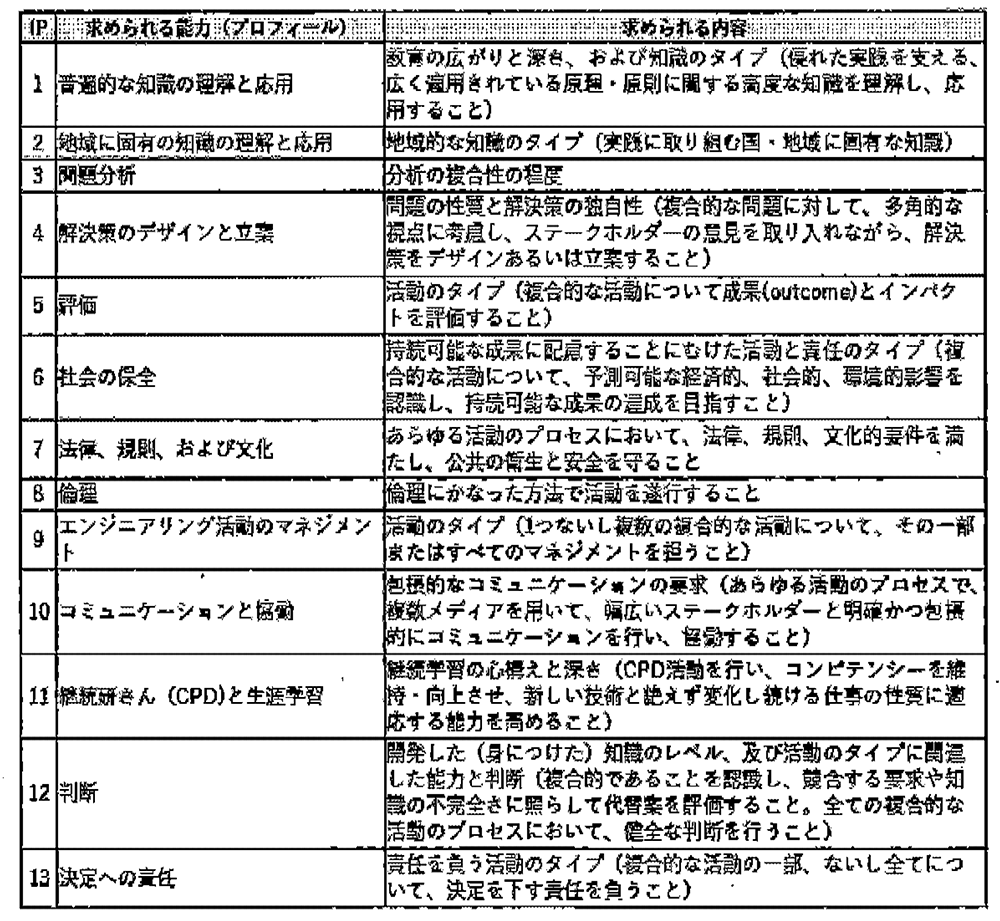

令和8年度から対応される新コンピテンシーは、令和5年から公表されている(技術士分科会資料等)にもかかわらず3年のタイムラグがやはり発生している。つまりこれ以上そのままでは困る事情があるわけである。つまり2021年6月にIEAにより「GA&PCの改訂(第4版)」が行われ、国際連合による持続可能な開発目標(SDGs)や多様性、包摂性等、より複雑性を増す世界の動向への対応や、データ・情報技術、新興技術の活用やイノベーションへの対応等が新たに盛り込まれた。

技術士制度においては、IEAのGA&PCも踏まえ技術士試験やCPD(継続研さん)制度の見直し等を通じ、我が国の技術士が国際的にも通用し活躍できる資格となるよう不断の制度改革を進めている。

このたびの「GA&PCの改訂(第4版)」を踏まえた「技術士に求められる資質能力(コンピテンシー)」をキーワードに挙げて以下に示す。これらは、SDGsの達成やSociety5.0の実現に向けた科学技術・イノベーションの推進において更に大きな役割を果たすため、技術士であれば最低限備えるべき資質能力であり、今後も本分科会における制度検討を通じて、技術士制度に反映していくことが求められる。

1-3.修習技術者のための修習ガイドブック改訂

「修習技術者のための修習ガイドブック」の第3.1版が2025年6月に発行された。IEAのGA&PC第4版を参考にして個人と社会のWell-beingを実現できる技術士になってもらうためのガイドブックを目指すとして改訂のポイントを

- GA強化とPC獲得:個別評価可能な学習で、ある水準を満たす成果であるGAを強化し、個別に、ある水準を満たしたGAを持って、業務を通じて、実践の場で対応できるようPCを獲得する。

- PCの明確化:PCとは、知識・スキル・態度・価値観が有機的に結合することを通して、行為として表出する能力のことである。

- 技術者の目的:理想として技術士は、個人の幸せと社会の幸せを合致させる、「個人と社会のWell-being」を具現化することを目的とする。

- 技術者の自律(自立):技術士は、自分の中でルールを設け、そのルールに則って責任を持って判断・行動できなければならない。

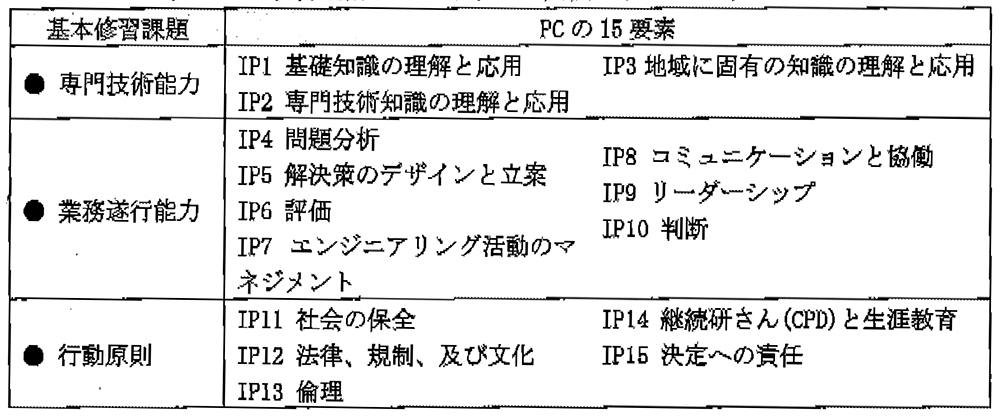

- コンピテンシーの属性毎の達成基準:3つの基本修習課題のPCの15要素の達成基準を明確にする。

- ベンチマーク:修習ガイドブック第3.1版は、全部門の技術士に共通のベンチマーク(最低基準)を示すガイドブックである。

にまとめた。

1-4.令和8年度に何が変わるか!

受験者がコンピテンシーの内容理解が不十分であるため追加補足的改訂を進めてきた文部科学省だが、日本技術士会の試験問題検討委員会では、何ら本質的に変わるところがないから今までのままでいいとうそぶいている。(受験申込書案内を変える必要がないということか!)

しかしそれでいいのだろうか、IEAのGA&PC第4版の15項目とコンピテンシーとつきあわせてみると、解決策やリーダーシップには「デザインする」という言葉が明示され、判断の項目には代替案と評価することとある。評価の項目には成果とインパクトを評価すると明示されている。またコミュニケーションも幅広いステークホルダーと明確かつ包摂的にコミュニケーションを行い協働するとある。これはリスクコミュニケーションに他ならない。また行政のきらう「決定への責任」も明示された。今までのコンピテンシーの説明でわかるとは思えないのだが。令和8年度のコンピテンシーは、この「デザイン」「協働」「評価」「判断」「責任」を解答に反映することが課題である。

従来の「学ぶ(覚える)」ことが主体であった「予防倫理」(Preventive ethics)に対し、21世紀の技術者が自ら「考える」、「志向倫理」(Aspirational ethics)がある。技術者が挑戦する新しい分野、領域にルールや法律は存在しないため、技術者自らの倫理に基づいてルールを作る必要がある。そのため、技術者には倫理意識の中でも脱慣習レベルの倫理が求められる。

●新・技術士に求められる資質能力(コンピテンシー)

専門的学識

- 技術士が専門とする技術分野(技術部門)の業務に必要な、技術部門全般にわたる専門知識及び選択科目に関する専門知識を理解し応用すること。

- 技術士の業務に必要な、我が国固有の法令等の制度及び社会・自然条件等に関する専門知識を理解し応用すること。

問題解決

- 業務遂行上直面する複合的な問題に対して、これらの内容を明確にし、必要に応じてデーク・情報技術を活用して定義し、調査し、これらの背景に潜在する問題発生要因や制約要因を抽出し分析すること。

- 複合的な問題に関して、多角的な視点を考慮し、ステークホルダーの意見を取り入れながら相反する要求事項(必要性、機能性、技術的実現性、安全性、経済性等)、それらによって及ぼされる影響の重要度を考慮した上で、複数の選択肢を提起し、これらを踏まえた解決策を合理的に提案し、又は改善すること。

マネジメント

- 業務の計画・実行・検証・是正(変更)等の過程において、品質、コスト、納期及び生産性とリスク対応に関する要求事項、又は成果物(製品、システム、施設、プロジェクト、サービス等)に係る要求事項の特性(必要性、機能性、技術的実現性、安全性、経済性等)を満たすことを目的として、人員・設備・金銭・情報等の資源を配分すること。

評価

- 業務遂行上の各段階における結果、最終的に得られる成果やその波及効果を評価し、次段階や別の業務の改善に資すること。

コミュニケーション

- 業務履行上、情報技術を活用し、口頭や文書等の方法を通じて、雇用者、上司や同僚、クライアントやユーザー等多様な関係者との間で、明確かつ包摂的な意思疎通を図り、協働すること。

- 海外における業務に携わる際は、一定の語学力による業務上必要な意思疎通に加え、現地の社会的文化的多様性を理解し関係者との間で可能な限り協調すること。

リーダーシップ

- 業務遂行にあたり、明確なデザインと現場感覚を持ち、多様な関係者の利害等を調整し取りまとめることに努めること。

- 海外における業務に携わる際は、多様な価値観や能力を有する現地関係者とともに、プロジェクト等の事業や業務の遂行に努めること。

技術者倫理

- 業務遂行にあたり、公衆の安全、健康及び福利を最優先に考慮した上で、社会、経済及び環境に対する影響を予見し、地球環境の保全等、次世代にわたる社会の持続可能な成果の達成を目指し、技術士としての使命、社会的地位及び職責を自覚し、倫理的に行動すること。

- 業務履行上、関係法令等の制度が求めている事項を遵守し、文化的価値を尊重すること。

- 業務履行上行う決定に際して、自らの業務及び責任の範囲を明確にし、これらの責任を負うこと。

継続研さん

- CPD活動を行い、コンピテンシーを維持・向上させ,新しい技術とどもに絶えず変化し続ける仕事の性質に適応する能力を高めること。

表1 PCの適合項目(IEA GA&PC 第4版)

表2 修習技術者に求められる資質・能力の15要素

1-5.内閣府SIPと日本技術士会のDEI宣言

技術者試験は各部門に関連する各省庁の「白書」をベースに出題されるケースが多々ある。しかし、文部科学省の「科学技術・イノベーション白書」や国土交通省の「国土交通白書」等の各種白書はその上位レベルの内閣府の国家政策に基づいていることは言を待たない。よって技術士試験の受験対策として内閣府のHPは必見のものとなっている。特にSIP(戦略的イノベーション創造計画)は、総合科学技術・イノベーション会議(CSTI)が、Society5.0の実現に向けてバックキャストにより、社会的課題の解決や日本経済・産業競争力にとって重要な課題を設定するとともに、そのプログラムディレクター(PD)・予算配分をトップダウンで決定。基礎研究から社会実装までを見据えて一気通貫で研究開発を推進。SIP第3期(令和5年~)の課題一覧である。

これを見ると、技術士試験をはじめあらゆる資格試験の背景、バックボーンとなっていることがわかる。

この内容を理解しておくことが、受験対策に必要となると同時に、資格試験合格者がこれらの課題解決に大きな力となると思われる。

また日本技術士会は今年「今日のような不確実性の高い時代において、技術士の使命を果たすためには、既成概念に囚われない柔軟な発想、多様な視点で社会課題の解決に向き合うことが必要であり、DEI、すなわち多様性(Diversity)、公平性(Equity)及び包摂性(Inclusion)の推進を宣言します。」とDEI宣言を行った。

【Diversity(多様性)】性別、年齢、国籍、障害、知識、経験、専門性、価値観などの多様性を受け入れ、さらに高める。

【Equity(公平性)】すべての人が活躍できるよう、一人ひとりの個性や特性に応じた環境、ツールを公平に用意する。

【Inclusion(包摂性)】個性や特性のちがいを包摂することで、すべての人が能力を発揮し、組織全体で新たな価値を創出する。

この宣言は技術士活動のベースであり、試験問題出題のベースである。ポジティブアクションや男女協同企画のベースであることを噛みしめて、大きな流れの中でコンピテンシーの変貌を理解しておく必要がある。

|