受験の動機

大学での専攻が経営工学に近い学問分野であったため、学生の頃から技術士(経営工学部門)の取得をぼんやりと意識していました。技術系として新卒で入社しましたが、その後営業など技術系以外の仕事をしていた期間が長かったこともあり、資格取得のことはしばらく忘れていました。40代に入り技術系の仕事に戻り、業務経歴書に書けるだけの実務経験ができたと感じた頃から本格的に受験を意識しました。当時設計部門のグループリーダをしていたため、メンバーに自己啓発を勧めるためにもまず自分が率先して試験を受けてみようと思いました。2022年6月に新技術開発センター細井社長の話を聞き受験を決意しました。

筆記試験対策

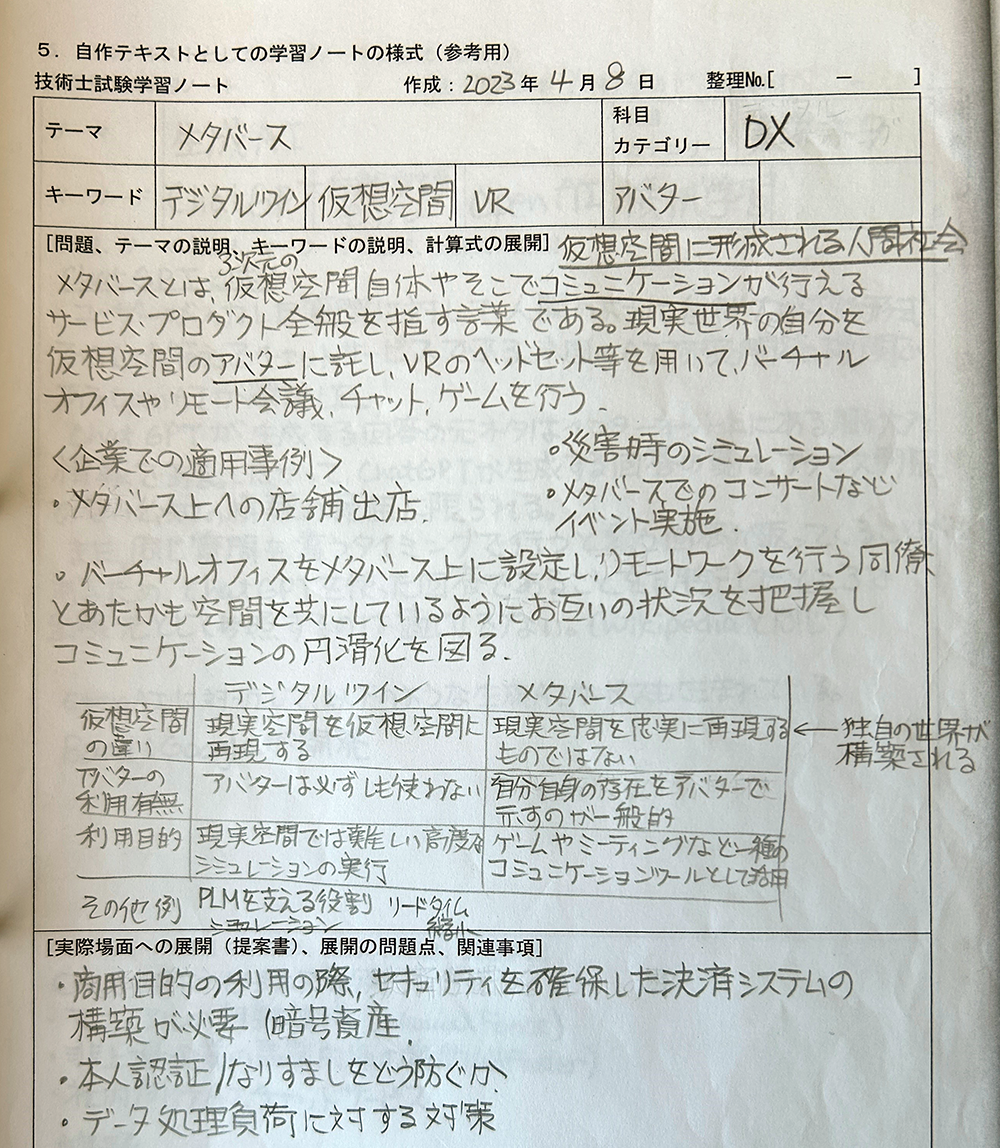

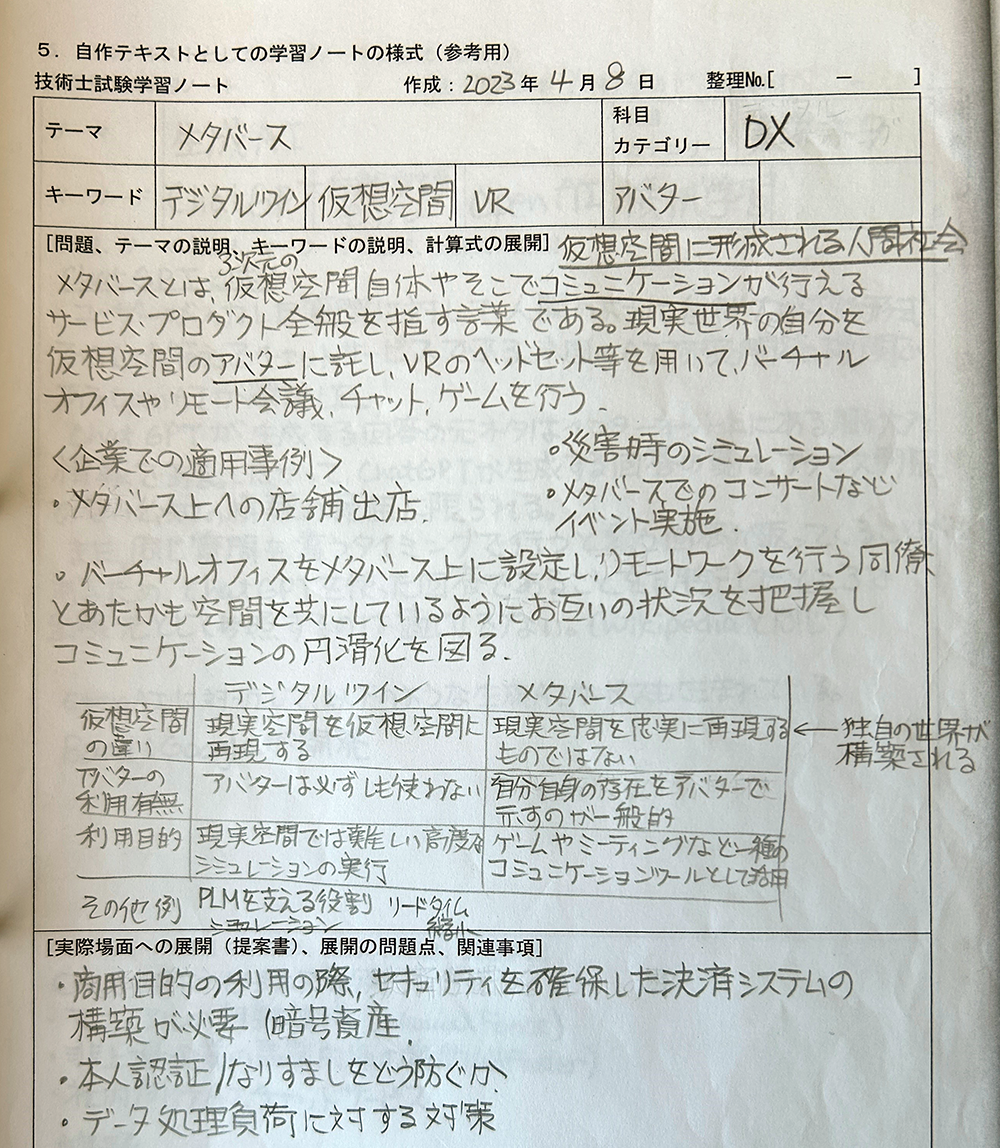

年明けから準備するつもりでしたが、実際始めたのは2月頃でした(マネしないでください)。早ければ早いほどよかったと感じます。3月に講座が始まったころから本気になり始めました。初回のスクーリングで業務経歴書の添削を受けましたが、「業務内容の詳細」を制限文字数内におさめるのに苦労しました。こんな状態で試験本番に600字詰め原稿用紙9枚分を一日で書けるのか?と思いました。試験本番を想定して、キーワード集は敢えて手書きで作りました。

手書きのキーワード

過去問は7〜8年分くらいを入手して読み込み、また5年分くらいは解きました。 本番1か月前くらいから、可能な限り毎週末に本番と同じ時間割で過去問を使って模擬試験を行い、時間感覚を体に覚えさせました。

口頭試験対策

口頭試験は、決まった流れに沿って質問されるように感じたので、その流れを頭に叩き込んで準備すればよいと思います。とはいえ、自分は最初その流れすら全く理解していなかったです。11月の講座1日目(シミュレーション講座)で公開模擬面接を受ける機会を頂いたのですが、その出来が散々で、「このままではまずい」と危機感を抱きました。その後自分で想定問答集を作り、2日目(個別指導)で口頭試験の流れを踏まえた回答案を肉付けしていきました。模擬面接だけでなく、ネタ出しにも自分以外の人の客観的視点を入れると、自分が思いつかない回答案が出てくると感じました。試験本番では試験官が何度も時計を見ていたので、試験時間を守ることを重視されているように感じました。話が短くても、試験で確認するコンピテンシーの裏付けが取れる事実が語られていれば良いようだと感じました。そのため、コンピテンシーがあることが一瞬で伝わるキーワード(具体例・固有名詞など)を事前に準備しておくことが効果的だと感じました。

合格後の状況

勤務先の技術士会や日本技術士会の正会員となり、世界が広がりました。これらの組織では会社見学や講演会が随時企画され、部署や職種を超えた人のつながりを得ることができ、刺激になっていると感じます。

受講後の感想

講師の先生方を信じて頑張ることが大切です。斜に構えず先生方のアドバイスを素直に聞いてそれに従ったのが良かったです。不明点は自分である程度調べた上で、それでもわからない・納得がいかない点はしつこく質問したことで理解が深まりました。自分が真面目に試験対策に取り組んでいるところを見せれば、先生方もそれに返してくれると思います。

|